この記事は、 8 分で読めます。

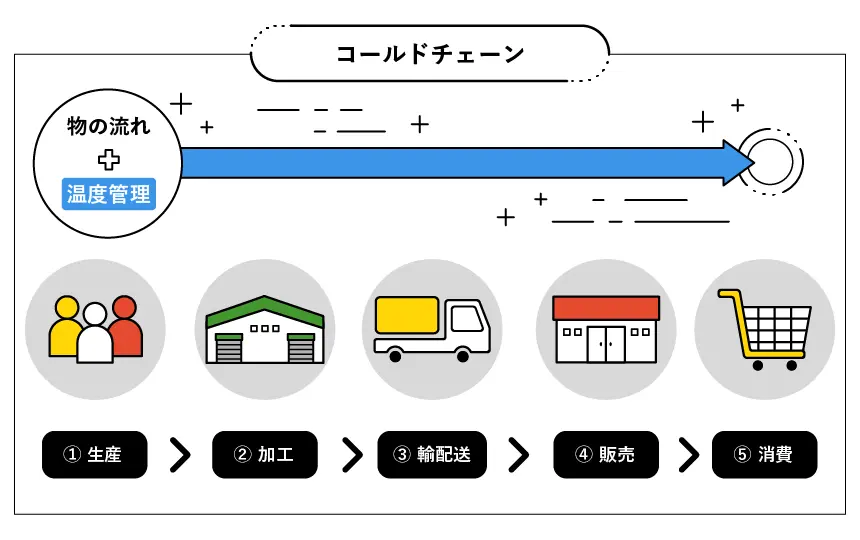

コールドチェーンは、低温保管が必要な商品を適切な温度を保ったまま運ぶ物流の仕組みのことです。コールドチェーンを実現するためには、生産や製造、保管、配送、卸売、小売といった物流のさまざまな段階において低温管理を徹底しなければいけません。温度設定や扱う商品によって、コールドチェーンは「低温ロジスティクス」「生鮮SCM(サプライチェーン・マネジメント)」といった名称で呼ばれることもあります。

この記事では、コールドチェーンの仕組みやメリット・デメリットのほか、医薬品現場におけるコールドチェーンの役割などについて解説します。

コールドチェーンとは生鮮食品などを低温管理して流通させる手法のこと

コールドチェーンは、生鮮食品のような低温での温度管理が必要な商品を遠方まで流通させる手法のことです。現在、スーパーマーケットやコンビニエンスストアでは、新鮮な野菜や肉類、魚類、氷菓、冷凍食品などを当たり前に買い求めることができます。これは、コールドチェーンによって、それぞれの商品に適した温度管理がなされているからです。

冷蔵や冷凍の商品が店頭に並ぶまでには、生産や加工、保管、輸送といったさまざまなステップがあります。商品の品質を落とさずに店頭まで運ぶためには、これらのステップすべてで適切な温度管理をしなければいけません。低温物流が「コールドチェーン(冷たい連鎖)」と呼ばれるのは、低温(コールド)での管理を途切れさせずに各ステップをつないでいく(チェーン)仕組みだからです。

コールドチェーンの仕組み

物流とは、物が作られてから消費者に届くまでの流れのことですが、コールドチェーンでは、これに温度管理という要素が加わります。コールドチェーンがどのように連鎖していくのか、仕組みをステップごとに解説します。

1.生産

まずは、商品の生産が行われます。野菜や魚、肉のような温度管理や鮮度が重要になる商品では、新鮮な状態を保ったまま次の「加工」に進まなければいけません。時間をかけずに加工に進むための工夫が必要です。

2.加工

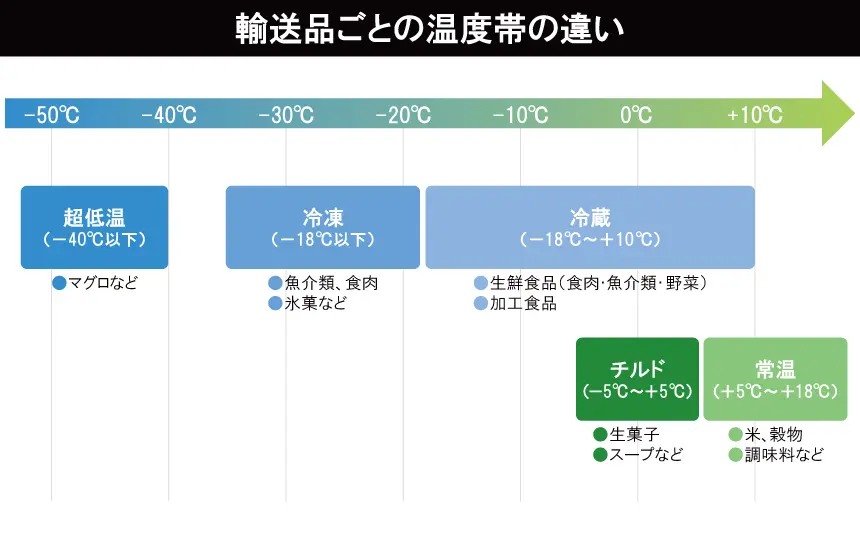

商品の種類に応じて、温度を下げるための加工を行います。例えば、野菜や果物の鮮度を保ったまま長距離輸送されるために行われるのが「予冷」です。5℃程度を目安にあらかじめ商品を冷やしておくことで、長距離輸送しても鮮度を保ちやすくなります。一方、肉類などは急速冷凍をしておいしさを保ちます。

3.輸配送

加工した商品を輸送する場所が遠ければ遠いほど、商品の鮮度が落ちやすくなるため配慮が必要です。鮮度を維持したまま食品を遠方へ届けるためには、配送する商品ごとに適した温度をキープできる設備と管理体制が欠かせません。冷蔵、冷凍、保冷ができるトラックや、専門の資材を適切に使用し、厳密な温度管理を行います。商品の温度を適切な状態に保ったまま輸送することは、コールドチェーンの中でも重要なステップといえるでしょう。

4.販売

最終的に小売店に運ばれた商品は店頭に並び、一般消費者に向けて販売されます。販売をする際も、商品に応じて冷蔵ショーケースや冷凍ショーケースなどを使い、低温を保つ必要があります。

5.消費

コールドチェーンの最後のステップは、消費者の家庭で、品質を保ったまま消費されることです。家庭の冷蔵庫や冷凍庫も、コールドチェーンの一部だといえます。家庭で冷蔵・冷凍保存しやすい商品形状や、高機能な包装材を取り入れるなど、商品ごとに温度や湿度を管理しやすい工夫がなされています。

コールドチェーンの登場と発達がもたらしたもの

コールドチェーンの発達によって、温度管理が必要な食品などの販売エリアが急激に拡大することになりました。

コールドチェーンの登場以前は、生鮮食品は鮮度を保てるエリア内でしか販売できませんでした。しかし、現在では食品であればおいしさを保ったまま遠方へ届けられます。さらに、外食チェーンのセントラルキッチンから店舗への配送といった分野でも、コールドチェーンが活用されています。現代の生活に、コールドチェーンの仕組みはなくてはならないものだといえるでしょう。

コールドチェーンのメリット・デメリットとは?

コールドチェーンは、人々の暮らしを支える重要な役割を果たしています。コールドチェーンのメリットとともに、デメリットについてもご紹介します。

コールドチェーンのメリット

コールドチェーン最大のメリットは、これまで距離の問題で販売できなかった地域へ販路を拡大できること。一定エリア内でないとおいしさを保てなかった商品も、低温での輸送技術が向上したことで、より広範囲に運べるようになりました。

また、低温管理がうまくいかずに商品が劣化し、廃棄しなければならないといった問題も、コールドチェーンの技術が確立したことでなくなったことのひとつです。

解けてしまった冷凍食品は、二度と販売できません。適切な温度管理のもとで生産地から消費者まで届けられるようになったことで、こうした廃棄を大幅に減らせます。

コールドチェーンのデメリット

大きなメリットのあるコールドチェーンですが、温度管理を行わない物流に比べるとコストがかかります。コールドチェーンによって販路が拡大できても、コストがその分かさんでしまうと利益につながりません。コストとメリットのバランスを考えて利用する必要があるでしょう。

また、管理にかかる手間もデメリットのひとつ。品質を保てる温度をキープするためには、コールドチェーンのそれぞれのステップで適切な管理を行わなければいけません。さらに、コールドチェーンに携わる事業者には、品質を保ったまま商品を次のステップに渡す責任が生じます。

コールドチェーンの今後の課題

需要の増加とともに発展してきたコールドチェーンですが、発展に対してリソースが不足がちであるという課題も抱えています。

コールドチェーンに欠かせない冷蔵施設や冷凍施設は、都市部、地方部ともに不足傾向です。特に冷凍庫に関しては、水産物の生産地である地方部で設備を整えていかなければいけません。

さらに、冷凍、冷蔵設備を備えたトラックや、トラックを運転するためのドライバーのリソース不足もあります。少ないリソースでも効率の良い配送ができるシステム構築が求められます。

医薬品配送にも役立つコールドチェーン

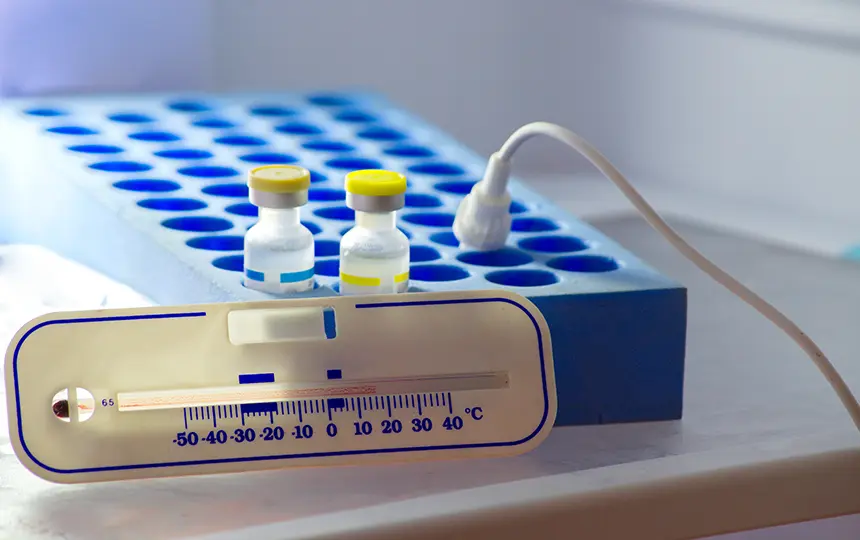

近年では、コールドチェーンは食品だけでなく、バイオ医薬品や再生医療といった高度医療分野などにおいても活用されています。医薬品の品質を保つことは、命にも関わる大きな問題です。医薬品の物流においては、品質保持のためのガイドラインを守らなければいけません。

なお、抗がん剤や抗ウイルス剤といった医薬品の物流には、厳格なガイドラインが定められています。医薬品を安全に流通させるために、ガイドラインを遵守しましょう。国際的な医薬品流通の枠組みやガイドラインを下記で紹介します。

<医薬品流通に関する国際的なガイドラインの例>

・医薬品査察協定および医薬品査察協同スキーム(PIC/S)

複数の国々の医薬品に関して「製造・品質管理基準(GMP)」と「基準への適合性に関する製造事業者の調査方法」の整合性を図るための枠組みが「PIC/S」です。PIC/Sは欧州を中心に運営されていますが、日本も45番目のメンバーとして加盟しています。

・Good Distribution Practice(GDP)

「Good Distribution Practice(GDP)」とは、医薬品の適正流通基準のことです。医薬品の安全や流通経路の管理、偽の医薬品の流入防止などを目的として各国で定められています。

医薬品の流通ルールや事情は国ごとに異なるため、30ヵ国以上の国がそれぞれに独自のGDPを採択。日本のGDPは、医薬品卸業界が「Japanese Good Distribution Practice(JGSP)」として定め、高い倫理観を持って運用されています。

・日本国内におけるガイドライン

2018年12月、厚生労働省は、PIC/SやGDPに準拠した日本のガイドライン「医薬品の適正流通(GDP)ガイドライン」を発出しました。

そのほか、航空貨物業界においても「CEIVファーマ」という医薬品輸送品質認証が定められています。

医薬品は一つひとつのサイズは小さく、容積や重量はとりません。しかし、取り扱いには十分な注意が必要です。温度を一定の範囲内に厳密に保たなければならないため、輸送中の温度管理はもちろん、航空機からトラックへの移動といったシーンでの温度管理も重要です。

人々の暮らしを維持するコールドチェーン

コールドチェーンは、食だけでなく、医療分野でも活躍しています。人々の暮らしを多方面で支えるコールドチェーンは、現代の生活になくてはならないものだといえるでしょう。

コールドチェーンはもちろん、医薬品輸送ノウハウを持ったプラス ロジスティクスグル ープでは、さまざまな商品のコールドチェーンに対応可能です。厳密な温度管理を求められる繊細な商品の輸送は、ぜひプラス ロジスティクスグループにご相談ください。

よくある質問

- Q1_コールドチェーンとは?

- コールドチェーンは、低温保管が必要な商品を適切な温度を保ったまま運ぶ物流の仕組みのことです。コールドチェーンを実現するためには、生産や製造、保管、配送、卸売、小売といった物流のさまざまな段階において低温管理を徹底しなければいけません。 温度設定や扱う商品によって、コールドチェーンは「低温ロジスティクス」「生鮮SCM(サプライチェーン・マネジメント)」といった名称で呼ばれることもあります。

- Q2_コールドチェーンのメリットとは?

- コールドチェーン最大のメリットは、これまで距離の問題で販売できなかった地域へ販路を拡大できること。一定エリア内でないとおいしさを保てなかった商品も、低温での輸送技術が向上したことで、より広範囲に運べるようになりました。 また、低温管理がうまくいかずに商品が劣化し、廃棄しなければならないといった問題も、コールドチェーンの技術が確立したことでなくなったことのひとつです。

- Q3_コールドチェーンの課題とは?

- 需要の増加とともに発展してきたコールドチェーンですが、発展に対してリソースが不足がちであるという課題も抱えています。 コールドチェーンに欠かせない冷蔵施設や冷凍施設は、都市部、地方部ともに不足傾向です。特に冷凍庫に関しては、水産物の生産地である地方部で設備を整えていかなければいけません。