この記事は、 14 分で読めます。

近年、物流業務の効率化やコスト削減に課題を抱える企業は少なくありません。適切な改善を行うには、客観的な指標をもとに現状を分析し、具体的な対策を講じることが重要です。そのための指標として注目されているのが、国土交通省も導入を推進している物流KPIです。

この記事では、物流KPIを導入する目的やメリット、具体的な計算方法について詳しく解説します。

物流KPI(物流管理指標)は物流を適切に管理するための指標

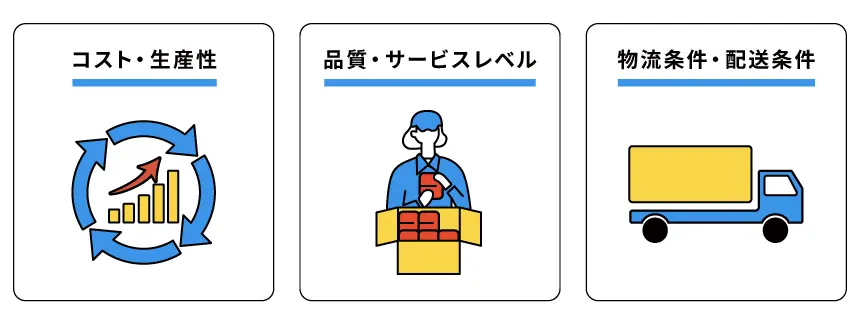

物流KPI(物流管理指標)とは、物流業務のパフォーマンスを測定し、適切に管理するための指標です。物流の効率化や品質向上を図るために、「コスト・生産性」 「品質・サービス」 「物流条件・配送条件」の3つの指標に分類され、業務の現状を数値で評価します。

■物流KPIの3つの指標

KPI(Key Performance Indicator)は元々重要業績評価指標として、企業の経営判断や業務改善に活用されてきました。これを物流業界向けに応用したものが物流KPIです。国土交通省も2015年から物流KPIの導入を推奨しており、企業の競争力強化や持続可能な物流の実現に向け、多くの企業が取り入れています。

参考:国土交通省「物流事業者におけるKPI導入の手引き」(2015年)

物流KPIを導入する目的

物流KPIを導入する目的は、大きく分けて3つあります。業務の課題を明確にし、目標をスタッフ間で共有すれば、企業全体のパフォーマンスを向上できます。企業が物流KPIを導入する目的は、次のとおりです。

物流課題の可視化

企業が物流KPIを導入する目的のひとつは、業務プロセスを数値で評価し、目標値との差を明確にすることです。物流業務の課題を把握し、具体的な改善策を講じるには、定量的な評価が欠かせません。

課題を可視化することで、どの業務に課題があるのかを把握しやすくなり、問題点の特定と改善施策の立案がスムーズに進みます。組織全体で課題を共有し、継続的な改善を行うためにも、物流KPIの導入は効果的です。

スタッフ間で目標を認識する

物流KPIを導入すると、業務目標が数値化され、スタッフ全員が共通の目標を認識しやすくなります。定性的な目標だけでは、個々の認識にばらつきが生じ、業務改善の方向性が統一されにくくなりますが、KPIによって具体的な数値目標が設定されることで、スタッフ間の認識ギャップを解消できます。

また、数値をもとに進捗状況を確認できるため、目標達成に向けた具体的な行動を取ることができるようになり、業務の一貫性が保たれます。

スタッフの公平な評価

物流KPIを活用すれば、業務パフォーマンスが数値化され、スタッフを公平かつ合理的に評価することが可能になります。物流業務では、作業効率やサービス品質を評価する際に、主観的な判断が入りやすい傾向にありますが、物流KPIを活用することでそれを回避することが可能です。

適正な評価が行われることで、スタッフの納得感が高まり、離職率の低下やモチベーションの向上にもつながります。評価基準が明確になることで、業務改善の指標としても機能し、個人の成長を促す効果も期待できます。

物流KPIの計算方法

物流KPIは、「コスト・生産性」「品質・サービス」「物流条件・配送条件」の3つの視点から物流業務の経営状態を分析する指標です。各指標を適切に設定し、数値化することで、物流の効率や品質を客観的に評価できます。

企業ごとに物流の課題は異なるため、自社の業務に必要な指標をピックアップすることが重要です。適切な物流KPIを設定すれば、課題の明確化や改善策の検討がしやすくなり、持続的な業務改善につなげることができます。それぞれの指標と計算方法は、次のとおりです。

コスト・生産性

コストや生産性に関する指標は、物流業務の効率やコスト削減の進捗を測るために活用されます。物流における無駄を省き、最適な運営を実現するために重要な指標です。

■コスト・生産性を示す主な指標

| 指標 | 内容 | 計算方法 |

|---|---|---|

| 保管効率(充填率) ※小物商材の管理向き |

倉庫の保管スペースの有効活用ができているかを示す | 保管間口数÷総間口数×100 |

| 坪当たりの保管才数 ※大型商材の管理向き |

倉庫のスペース効率を評価し、1坪あたりに保管できる容積を示す ※才数ではなく、M3(エムスリー)で管理する場合もある | 総保管容積(m³)×35.314÷総床面積(坪) |

| 庫内作業の人時生産性 | ピッキングや検品などの倉庫内作業の生産性を示す | 処理ケース数÷投入人時 |

| 実車率 | 車両の稼働状況を示す | 実車km÷走行km×100 |

| 積載率 | 車両の積載効率を示す | 積載数量÷積載可能数量×100 |

品質・サービスレベル

物流業務では、品質の向上やサービスレベルの維持が求められます。品質に関するKPIを活用すれば、誤出荷やクレームの発生を抑え、顧客満足度を向上できるでしょう。

■品質・サービスレベルを示す主な指標

| 指標 | 内容 |

計算方法 |

|---|---|---|

| 棚卸差異 | 紛失、誤出荷などで生じた帳簿と実際の差異を示す | 棚卸差異÷棚卸資産数量 |

| 誤出荷率(PPM) | 数量違いや出荷先間違いなどの誤出荷の100万件あたりの発生率を表す | 誤出荷が起きた件数÷総作業件数×100万 |

| クレーム発生率 | 誤出荷のほか、書類間違いなどの物流サービス全体へのクレームの発生率を示す | クレーム発生件数÷出荷指示数×100 |

物流条件・配送条件

物流条件や配送条件に関する指標は、出荷や配送の最適化を図るうえで重要です。配送の効率を高めることで、コスト削減や納期遵守につながります。

■物流条件・配送条件を示す主な指標

| 指標 | 内容 |

|---|---|

| 出荷ロット | 出荷物の数量や重量 |

| 配送頻度 | 配送先別の頻度。「配送回数÷営業日数」で算出 |

| 納品先待機時間 | 納品先別に待機時間の平均値 |

物流KPIの導入方法

物流KPIを効果的に活用するには、適切な手順を踏んで導入することが重要です。データの収集・分析から始まり、目標設定や運用ルールの確立、定期的な見直しまで一連のプロセスを管理すると、物流業務の最適化につなげられます。

物流KPIを導入する具体的な手順は、次のとおりです。

1. データを収集し分析する

まずは、自社の物流業務の現状を把握するために、必要なデータを収集します。具体的には、庫内作業の生産性、誤出荷率、配送の実績データなど、業務のパフォーマンスを数値化できる情報を集めます。

収集したデータを分析することで、業務のボトルネックや改善すべき課題の特定が可能です。例えば、「誤出荷率が高い」「積載率が低く、非効率な配送も多い」といった問題点を把握することで、適切な物流KPIを設定できるでしょう。

なお、倉庫管理システム(WMS)やAI技術を活用することで、正確なデータ収集が可能です。物流をデジタル化することも、物流KPIを導入する上では重要といえます。

2. 目標を設定して改善方法を検討する

データ分析をもとに、改善すべきポイントを明確にし、物流KPIの目標値を設定します。このとき、現実的かつ具体的な目標を定めることが重要です。例えば、「誤出荷率を◯ppm以下にする」「庫内作業の人時生産性を◯%向上させる」など、具体的な数値を目標として設定します。

また、目標を達成するための改善策もあわせて検討します。例えば、ピッキングミスを減らすためにシステムを導入する、配送ルートを見直して実車率を上げるなど、物流KPIをもとにした改善計画を具体的に立てましょう。

3. ルールを設定し運用を開始する

物流KPIを効果的に運用するためには、データの収集方法や評価基準、報告ルールを明確に定めることが必要です。どのデータを誰が、どのように管理するのかを決め、現場スタッフが理解しやすい形で運用ルールを整備します。

また、物流KPIの数値をもとにした定期的な報告会やフィードバックの仕組みを作ることで、改善の意識を浸透させることができます。物流KPIの導入をスムーズに進めるために、関係者全員で共通認識を持つことも重要です。

4. 定期的に運用を見直し改善を続ける

物流KPIは一度設定して終わりではなく、定期的に見直しを行うことが、改善のカギとなります。市場環境の変化や業務の進捗状況に応じて、指標の見直しや新たな物流KPIの追加が必要になることもあるかもしれません。

定期的に物流KPIの結果を評価し、設定した目標と実績の差を確認しながら、さらなる業務改善につなげましょう。物流KPIを運用し続けることで、物流業務の効率化と品質向上を継続的に実現できます。

物流KPIを自社に導入するポイント

物流KPIを導入することで、物流業務の効率化だけでなく、企業全体の経営改善にもつながります。ただし、単にデータを収集するだけでは十分な効果は得られません。物流KPIを適切に活用するためには、目的を明確にし、組織全体での取り組みを強化することが重要です。ここでは、物流KPIを導入する際のポイントを解説します。

物流KPIの利用目的を明確にする

物流KPIを導入する際に最も重要なのは、その利用目的を明確にすることです。目的が定まっていないと、単なるデータ収集になり、業務改善にはつながりません。物流KPIを活用することで、どのような課題を解決し、どのような成果を目指すのかを明確にする必要があります。

物流KPIの利用目的の例は、下記のとおりです。

- 物流工程の業務効率改善:生産性が向上し、につながる。

- 荷主と連携した物流改善:取引先との調整をスムーズにし、物流の最適化を実現する。

- 将来を見据えたコスト削減:長期的な視点で物流費の見直しを行う。

業務改善のための体制づくりをする

物流KPIの導入を成功させるには、データをもとにPDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを回し、継続的な改善を行う体制を整えることが重要です。まず、物流KPIの分析結果を活用して改善策を立案し、実行後にその効果を検証する仕組みを作ります。また、社内で物流KPIの重要性を共有し、従業員一人ひとりが改善に取り組めるような意識改革も必要でしょう。

社内の意識浸透を図るためには、物流KPIの活用方法をマニュアル化し、定期的な研修を行うことも効果的です。組織全体で改善に取り組む文化を醸成することで、物流KPIの効果を最大限に引き出せます。

荷主との連携を深める

物流の効率化を図るには、荷主との連携も欠かせません。特に、物流業務の一部を荷主側と共有している場合、荷主が関わる物流KPIを設定し、協力体制を強化することが重要です。

例えば、出荷頻度や納品先待機時間のデータをもとに、より効率的な配送スケジュールを提案することで、双方にとってメリットのある改善が可能になります。また、定期的な会議を開催し、物流KPIのデータをもとに業務改善案を共有することで、長期的な関係強化にもつながります。

物流KPIを社内だけでなく荷主とも共有し、継続的な改善を進めることで、より効果的な省人化・効率化を実現できるでしょう。

プラス ロジスティクスの物流KPIをもとにした業務改善例

ここからは、プラス ロジスティクスが取り組んでいる、物流KPIをもとにした業務改善事例を紹介します。

プラス ロジスティクスは、付加価値のある物流サービスとして得意としている大型家具の設置配送において、物流KPIを活用した品質管理を徹底。特に、配送パートナー企業様、施工パートナー企業様(以下、パートナー企業)とともに品質管理を強化し、顧客満足度の向上と業務の効率化を実現しています。

私たちの物流KPIに沿った具体的な取り組みは、次のとおりです。

納品時の対応や作業品質をKPIに設定し、徹底管理

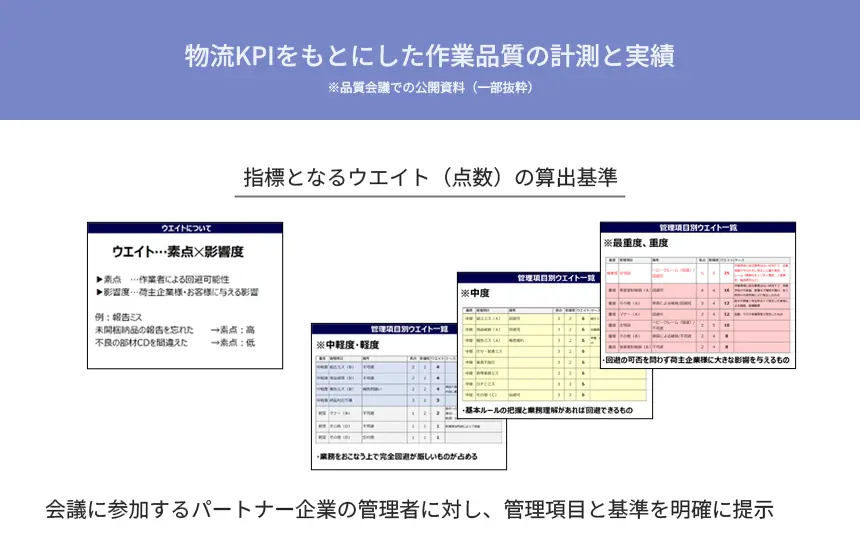

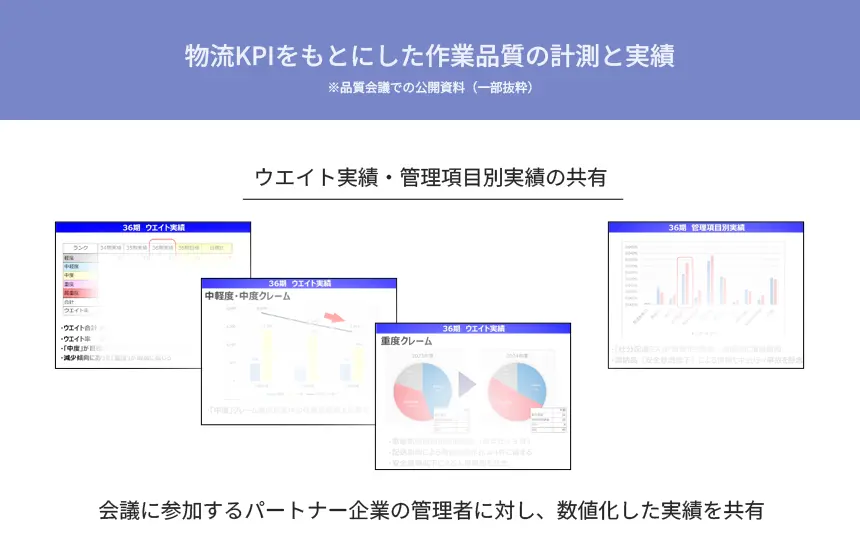

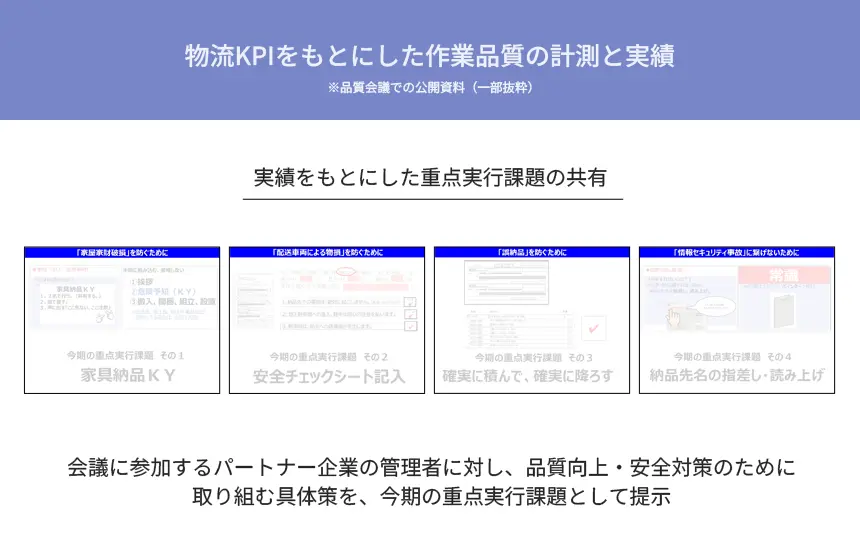

配送の正確性やサービス品質を維持するために、納品時の対応や作業品質を物流KPIとして設定、配送スタッフの対応品質や設置作業の精度を数値化し、改善の指標としています。この物流KPIをもとにした作業品質の計測と実績の共有は、品質意識を高めるきっかけにもなっています。

例えば、仕分け配達ミスや商品破損などのクレームを品質管理項目として種別に設定し、それぞれの発生件数や発生率、その推移を数字として可視化すれば、重点課題や発生傾向を捉えることが可能です。パートナー企業ごとに異なる課題を分析、特定することが、具体的な対策へとつながります。

こうした対応をそれぞれのパートナー企業と連携しながら取り組み、継続的な改善を図っています。

定期的な研修会、品質会議でサービスレベルを均一化

パートナー企業とは定期的な研修会、品質会議をそれぞれ年1回のペースで実施し、日々発生する課題に対して、物流KPIを指標にしながら改善を図っています。また、荷主企業とも定期的な品質会議を設けており、例えば私たちがオフィス家具配送を請け負っているプラス株式会社 ファニチャーカンパニー様とは、月1回の定例会を開催。意見を交わしながら課題解決に取り組んでいます。

■主な会議の種類

| 名称 | 対象者 | 開催頻度 |

|---|---|---|

| 品質会議 | すべての配送パートナー企業、施工パートナー企業の管理者 | 年1回(期首) |

| 定期研修会 | すべての配送パートナー企業、施工パートナー企業の現場スタッフ | 年1回(1年間で各パートナーを巡回訪問し実施) |

| 定例品質会議 | 荷主企業 | 週1回、月1回など(荷主企業の要望に合わせて取り決め) |

期首に開催する品質会議は、すべてのパートナー企業の管理者様を対象に実施。年間を通じた物流品質の推移とKPI実績を共有し、改善点を重点課題としてアクションプランを立案するとともに、具体的な数値目標を設定しています。これらを私たちとパートナー企業の双方が把握することで、継続的な改善サイクルの確立が可能です。併せて、開催時期がオフィス家具配送の繫忙期前にあたることから、急増する物量への構えや品質維持のための取り組みについても改めて確認を行います。

パートナー企業向けに行われる、年1回の品質会議の様子

次年度の重点課題として設定されたポイントについては、定期的な進捗確認を実施し、必要に応じた是正を検討。また、パートナー企業ごとに行う定例研修では、現場スタッフにも実績を共有し、さらなる物流品質の向上を目指します。

KPI実績の共有だけでなく、品質向上に大きく貢献いただいたパートナー企業を表彰し、取り組み内容をご紹介いただく時間も設けています。

優秀パートナー企業のご担当者さまより、品質向上のための具体的な取り組み事例をご紹介いただく時間も設けています。

パートナー企業を含めた全社的な物流品質の向上には、サービスレベルの均一化が欠かせません。プラス ロジスティクスでは、物流KPIを活用したPDCAサイクルを構築し、持続的な業務改善を推進しています。

物流KPIの導入はプラス ロジスティクスにご相談ください

物流KPIを導入することで、業務の可視化が進み、課題の特定や改善策の立案がしやすくなります。適切な指標を設定し、継続的にデータを分析すれば、物流の効率化やコスト削減、サービス品質の向上が可能です。

しかし、物流KPIの選定や運用には専門的な知識が必要であり、自社だけで取り組むのは難しいことが多いでしょう。

プラス ロジスティクスは、物流業務の最適化を支援するプロフェッショナルとして、企業ごとの課題に応じた物流KPIの設定・分析・改善提案を行っています。物流KPIを活用した業務改善だけでなく、全体の物流プロセスを見直し、より効率的で高品質な物流体制の構築をサポートします。「物流KPIを導入して業務を改善したい」「データを活用して物流全体を見直したい」とお考えの企業さまは、ぜひプラス ロジスティクスにご相談ください。