この記事は、 7 分で読めます。

「SKU(エスケーユー)」は、物流や在庫管理の現場で耳にすることの多い言葉です。「商品を数えるときの単位」のひとつであるSKUですが、詳細な意味をご存じでしょうか。

業務でスムーズにSKUを活用できるように、SKUが示す意味や、SKUで商品を管理することで得られるメリットについてご説明します。

SKUは商品を管理するときの単位のこと

SKUはStock Keeping Unitの略称で、商品を管理する際の最小単位です。「Stock Keeping」は在庫管理、「Unit」は単位を意味します。

例えば、「ボールペンの在庫100」といわれても、ボールペンの種類も色も、100本なのか100箱なのかもわかりません。こうした事態を防ぐために、ボールペンの種類や色別に、最小の管理単位を定めます。これがSKUです。まったく同じ商品がいくつあるのかを示していると言い換えることもできるでしょう。

SKUは「種類」とも似ていますが、種類よりもさらに厳密に商品を区分して考えます。

例1)

黒のボールペン(1本)

黒のボールペン(6本組)

赤の水性ペン(1本)

赤の油性ペン(1本)

上記の場合「ペンが3種類ある」という人もいれば、「4種類ある」という人もいるかもしれません。SKUでは、上記はすべて別の種類で、「4SKU」と表現します。

商品の管理を行う際も、上記はそれぞれ別のものとして扱う必要がありますから、倉庫などではSKUが使われるのです。「消費者に『別のもの』として販売するものは、SKUも別のものとして管理する」と覚えておきましょう。

例2)

「倉庫で1,000SKU、30,000ピースの商品を保管」と表現の意味

ピースは「点」という意味です。つまり上記は、「1,000種類の商品、合計30,000点を保管している」という意味になります。

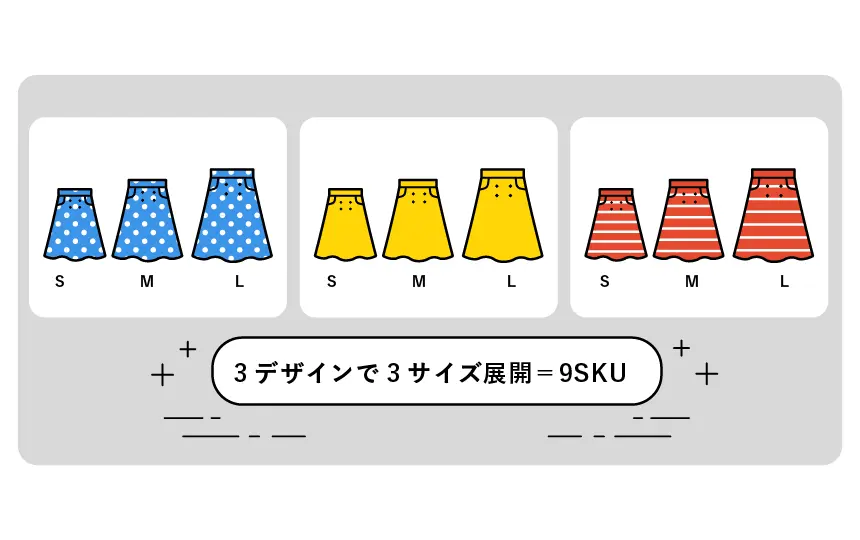

例3)

同じデザインのスカートで色・柄が3パターン、サイズ展開がS、M、Lの商品

上記の場合は、3パターンごとにサイズが3種類あるため、3×3=9で9SKUとなります。なお、SKUはあくまでも種類を把握するためのものですから、それぞれの商品自体がいくつあるのかを表すものではありません。

SKUは在庫管理でよく使われる

SKUは、物流工程において利用される単位ですが、特に在庫管理時に頻繁に活用されています。在庫管理をする際は、できるだけ細かい単位で商品を把握する必要があることから、SKUを利用するのです。

例えば「◯◯ブランド、2023AW△△シリーズのスカートの赤、Lサイズが欲しい」というとき、色やサイズで細かく在庫管理ができていないと、必要な商品があるかどうかの把握ができません。さらに、SKU単位で細かい在庫管理をすることで、シリーズや色、サイズなどの人気もわかります。

こうしたデータを活用すれば、よく売れる商品の補充を行ったり、次の商品企画に役立てたりすることが可能です。

SKUは商品識別コードを使って管理

一般的にSKUを設定するとき、同じ商品とみなすか、違う商品とみなすかは、商品識別コード(JANコード)を使って判断し、在庫管理を行います。商品識別コードがついている商品については、コードが同じなら同じものとして扱うケースがほとんどです。

商品識別コードとは、さまざまな商品についている「バーコード」のこと。このバーコードは、商品の種類ごとに設定されています。「A」というタイトルの本につけられたバーコードはどれも同じものですが、内容が同じでも出版社が変わればバーコードも変わります。これは、「違う商品」だからです。

JANコードは、メーカーが一定のルールに沿って設定しています。そのため、SKUにJANコードを割り当てることで、わかりやすい商品管理が可能です。

また、JANコードが違うということは、メーカー側が「別の商品である」と認識している商品ということになりますから、SKUも区別する必要があります。

SKUの設定方法

SKUは「別の種類の商品であるか、否か」で区別しますが、中には迷いやすいケースもあります。SKUの区別を行うべきケースは下記のとおりです。

商品名、ブランド名、等級が異なる

そもそも違う商品であれば、SKUも区別して考えます。

商品のタイプと種類が異なる

希望小売価格が異なる商品や、色やサイズが違う商品などのほか、原材料の違う商品なども区別して考えるのが一般的です。

商品の正味量が異なる

同じ商品でも、100g入りと300g入りの商品は、別のものとして扱う必要があります。

ただし、100gの商品がキャンペーンで「今だけ10%増量」といったケースでは、同じものとする場合もあります。このようなケースでは、消費者が同じタイミングで増量した商品を手に入れられるよう、出荷や品出しのタイミングや順序に配慮が必要です。

包装形態が異なる

袋詰め、箱詰め、缶詰、瓶詰など、同じ商品でも包装方法が異なれば、別の商品とみなします。

販売単位が異なる

1本売りのドリンクと、6本入り1ケース売りのドリンクは、中身が同じでもSKUを区別して考えます。メーカーでも、商品のJANコードとは別に、外箱にJANコードをつけている場合が多いはずです。スーパーなどで箱売りのドリンクを買った際、外箱のバーコードを読むだけで6本分の金額が表示されるのはこのためです。

セット商品で、価格または中身・組み合わせが異なる

メーカーなどが複数商品を組み合わせてセットを作っている場合も、内容ごとに異なるSKUとして取り扱います。例えば、「Aを1つとBを2つ」という商品と「Aが2つとBが1つ」というセット商品は、別種類の扱いです。

SKUを使うメリット

最後に、在庫管理でSKUを使うことで得られるメリットを3つご紹介します。SKUを活用して、正確でスムーズな在庫管理を目指しましょう。

リアルタイムで在庫管理ができる

SKU単位で在庫を管理することで、正しく、スムーズな管理や受発注が可能になります。

アパレルや雑貨などは、商品の色やサイズ展開が多い傾向があります。同じシリーズやデザインでも、サイズや大きさが違えば「別の商品」ですから、それぞれの在庫を正確に把握しなければいけません。

SKUで管理が行われていれば、「◯◯のブランドの、△△色の…」といった細かい指示を出して在庫確認をする必要はなくなります。リアルタイムで在庫状況をチェックできますから、顧客のニーズにも素早く対応できます。

発注が簡単になる

SKUごとに商品を登録、管理していれば、受発注業務にかかる手間も大幅に削減されることが見込まれます。「◯◯シリーズの半袖Tシャツ、女性用Mサイズ、イエロー5枚」といった発注の仕方では、発注側も出荷側も手間がかかりますし、間違いのもとです。

固有の登録番号やJANコードで商品管理をしていれば、該当のコードと数量を指定するだけで確実な発注が行えます。発注ミスを防ぐとともに、発注にかかる手間も減らせますから、ほかの業務に多くの時間をかけられるようになるのは大きなメリットです。

多くの商品を扱いやすくなる

さまざまな種類の商品を扱う際、色や特徴、名称などで区別していると非常に手間がかかります。SKUでシステム的に商品を把握することで、取扱数が増えても混乱することなく、正確な管理が可能です。

取り扱う商品の幅が広がったり、業務のスピードや正確性が上がったりすれば、顧客から「あのショップは便利」「信頼できる」と思ってもらえるようになります。顧客満足度の向上による売上アップや、事業拡大も期待できるでしょう。

在庫管理の手法をあらためて確認してみよう

SKUを活用して在庫管理を行うことは、サービス品質の向上やコストの削減、ひいては顧客満足度の向上につながります。倉庫内や受発注業務の効率化も目指していくために、取扱商品やサービス内容に応じた管理方法を検討し、最適な物流設計を行って売上向上につなげましょう。

プラス ロジステティクスグループでは、SKU活用をはじめ、倉庫運営や物流全体の効率化を一括で承ります。物流についてのご相談があれば、ぜひご連絡ください。

- Q1_SKUとは?

- SKUはStock Keeping Unitの略称で、商品を管理する際の最小単位です。「Stock Keeping」は在庫管理、「Unit」は単位を意味します。 例えば、「ボールペンの在庫100」といわれても、ボールペンの種類も色も、100本なのか100箱なのかもわかりません。こうした事態を防ぐために、ボールペンの種類や色別に、最小の管理単位を定めます。これがSKUです。

- Q2_SKUの設定方法とは?

- 一般的にSKUを設定するとき、同じ商品とみなすか、違う商品とみなすかは、商品識別コード(JANコード)を使って判断し、在庫管理を行います。商品識別コードがついている商品については、コードが同じなら同じものとして扱うケースがほとんどです。 JANコードは、メーカーが一定のルールに沿って設定しています。そのため、SKUにJANコードを割り当てることで、わかりやすい商品管理が可能です。

- Q3_SKUを使うメリットとは?

- SKU単位で在庫を管理することで、正しく、スムーズな管理や受発注が可能になります。 アパレルや雑貨などは、商品の色やサイズ展開が多い傾向があります。同じシリーズやデザインでも、サイズや大きさが違えば「別の商品」ですから、それぞれの在庫を正確に把握しなければいけません。 SKUで管理が行われていれば、「◯◯のブランドの、△△色の…」といった細かい指示を出して在庫確認をする必要はなくなります。