この記事は、 10 分で読めます。

昨今、物流業界においてもデジタル化が着々と進んでいます。中でも、倉庫内の業務の効率化や正確性の向上につながるWMS(倉庫管理システム)は、製造業や小売業、卸売業、ECなど、倉庫を利用する幅広い企業で活用されているシステムです。

そこで本記事では、WMSの基本と導入メリット、選定にあたっての注意点について解説します。WMSの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

WMS(倉庫管理システム)とは?

WMSは、Warehouse Management Systemの頭文字を取った言葉で、「倉庫管理システム」を意味します。

WMSは、商品や部品などが倉庫に入荷してから出荷されるまでの管理を一括して行うシステムです。「物流」はいくつかのステップに分けることができますが、WMSは「庫内物流」を管理し、倉庫内における業務の正確性やスピードの向上に寄与します。

WMSの仕組みと使う機器

WMSでは、保管する商品や部品などにバーコードを貼付し、商品をデータとして管理。携帯端末(ハンディーターミナル)などでバーコードを読み取ることで、いつ入庫した何が、どこに、どれだけあるのかをリアルタイムで一元管理できます。

倉庫内の商品データベースも簡単に作れますから、作業の効率化や正確性の向上につながります。WMSの主な機能は下記の4つです。

-

入荷管理

入荷管理とは、入荷した商品のバーコードを読み込み、入荷処理を行うことを指します。ラベル発行や検品処理の管理にも活用可能。さらに、入荷前に入荷予定情報を読み込んでおくことで、入荷実績と予定情報の突き合わせも可能です。

-

出荷管理

出荷管理とは、指示を受けて出荷する際の情報管理を指します。出荷の依頼があった際、バーコードを読み込むことで、在庫の引き当てや出荷指示、送り状の印刷まで、WMSでは出荷に伴う業務を一括で行えます。在庫がどこにあるのかを表示させることもできますから、ピッキングのために倉庫内を探し歩く必要はありません。

-

在庫管理

在庫管理とは、倉庫内に商品がどれだけ在庫しているかがわかる情報管理を指します。WMSなら商品がデータベース化されるため、在庫の照会も簡単。保管期限のある在庫の確認や、移動指示を出すことも可能です。

-

棚卸管理

棚卸管理とは、倉庫内で棚卸をする際の情報管理を指します。棚卸のデータ作成や、実地棚卸の結果と帳簿上の在庫の差を確認するためのリスト作成などもWMSなら簡単です。

従来のシステムとWMSの違い

倉庫内の在庫を管理できるシステムは、WMSだけではありません。在庫管理に特化した「在庫管理システム」や、「販売管理システム」「受注管理システム」などの以前から使われてきたシステムも、在庫に関わるシステムといえます。

販売管理システムや受注管理システムでは、基本的に仕入れ伝票や販売記録といった帳簿上の在庫を扱うのが特徴。全拠点の在庫を網羅的に把握して全体を見るには適していますが、各拠点の細かい在庫の管理には少し不便といえるかもしれません。

一方、在庫管理システムは在庫管理に特化していることから、倉庫外を含めた在庫全般に関する情報の把握に便利。倉庫内業務の効率化には、倉庫管理に特化したWMSが適しています。

それぞれのシステムは、異なる強みを持っています。自社の業務に合わせて、必要なシステムを活用しましょう。

なお、多くのシステムはほかのサービスとの連携が可能です。利用したいシステム間でデータの連携をとることで、事務作業を大幅に効率化できます。ただし、どのシステムと連携がとれるのかはサービスによって異なります。システムを導入する際は、あらかじめ確認するようにしてください。

WCSやTMSとWMSの違い

WCS(Warehouse Control System)は「倉庫内制御システム」のこと。WCSは、マテハン設備(マテリアル・ハンドリング設備)のような、倉庫内の業務を効率化するための設備の制御に特化したシステムです。WMSが在庫を含めた倉庫内の管理全般を行うのに対し、WCSは倉庫内の設備管理と作業の効率化のみを行います。

また、TMS(Transport Management System)は、「配送管理システム」を意味します。WCSやWMSは倉庫内の管理を行いますが、TMSは倉庫の外の荷物を管理。出庫後、荷物が荷受け企業やエンドユーザーまでしっかり届くよう、情報の管理を行います。

WMSにはクラウド型もある

WMSには、企業が独自のシステムを開発するケースと、パソコンにインストールして利用するパッケージ版があります。近年では、クラウド型のWMSの利用も盛んです。

クラウド型のWMSは、導入コストと月額費用が共に安価で、短期間で導入できる点がメリット。インターネット環境があればどこからでも利用できる点も強みといえます。コストを抑えてWMSを利用したい場合は、クラウド型のWMSの検討がおすすめです。

WMSを導入するメリット

WMSは、商品情報のデータベース化や入出庫管理、検品、保管、ピッキングといった、倉庫内作業の一括管理ができるのが大きな特徴です。ここでは、一括管理によって得られる具体的な4つのメリットをご紹介します。

倉庫内作業の標準化

WMSを導入することで、倉庫内作業全般をシステム的に管理できるようになります。これによって、作業レベルの標準化が可能です。

スタッフがそれぞれマニュアルを読んで作業を行う方法では、理解度や解釈にも違いが出てしまうのが難点。誰が担当するかによって在庫の数え方や管理方法が違うようでは、正確な管理ができません。また、ベテランと新人で仕事の早さや正確性に大きな違いがある場合、必要なスタッフ数の算出も難しくなります。

WMSを活用すれば、作業するスタッフの練度による成果の差が少なくなり、誰が担当しても均一のクオリティを保った仕事ができるようになるのです。

ヒューマンエラーの削減

WMSで業務を機械化することで、ヒューマンエラーを減らす効果が期待できます。端末の画面に次の作業を表示させたり、誤った品物をピッキングするとエラーが出たりする機能を活用すれば、見間違いや勘違いによるミスが減少。顧客満足度や業務効率の向上につながります。

ヒューマンエラーをゼロにすることはできませんから、できるだけ人の目で確認する部分を減らし、システム的にチェックできる体制を整えることが大切です。

リアルタイムの在庫把握

WMSでは、入出庫やピッキングなどのデータをリアルタイムで集計できます。常に最新の在庫状況を把握できるため、正確で素早い対応ができるでしょう。

在庫が少なくなってきた商品があれば即座に発注をかけられますし、欠品している商品の注文を受けてしまうおそれもなくなります。また、在庫の数量だけでなく作業の進捗もリアルタイムで管理できるので、作業に遅れが出ている場合も的確なヘルプ対応が可能です。

コスト削減

倉庫内作業をシステム化することで手順が簡単になり、ミスが減れば、その分人件費の削減が期待できます。また、WMSによって業務の習得に時間がかからなくなれば、新人教育にかかる時間や手間、コストも減らせます。

さらに、作業の進捗や倉庫内での業務状況を正確に把握することで、いつ、どこに、何人の人材が必要かも正確に算出。無駄をなくした、最適な人材配置の検討に役立てられます。

WMS導入のデメリット

WMSは倉庫内業務の管理に役立つシステムですが、導入にはコストがかかります。また、導入に際しては、実際に利用するスタッフに対する研修を十分に行うとともに、やり方が変わることに対する理解を得ることが必要です。

とはいえ、WMSの中には、初期費用を抑えて導入できるクラウド型のサービスや、導入支援の手厚いサービスなどもあります。導入を検討する際は、自社に合った使い方ができる、サポート体制の整ったサービスを選んでください。

WMSの選び方のポイント

WMSは、自社の目的に合った、連携しやすいものを選ぶことが大切です。ここでは、WMSを選ぶ際の3つのポイントをご紹介します。

業種やジャンルとの相性は良いか

自社サーバーを使って運用を行うオンプレミス型、オンライン上のサービスであるクラウド型のほか、小売業や輸出入業界といった特定の業界に特化したタイプなど、WMSにはさまざまな種類があります。各サービスで便利な機能はありますが、最も大切なのは自社の業種やジャンルとの相性です。

自社が扱う商品をうまく管理できるのか、現場で使いやすいようにカスタマイズできるのかなど、倉庫スタッフが簡単に扱え、自社の運用フローで活用できるかどうかを検討し、細かく機能を確認してください。同業他社の導入実績は、ひとつの目安になります。

操作はしやすく、基幹システムなどと連携できるか

物流の現場では、基幹システムやTMS(輸配送管理システム)との連携が欠かせません。それぞれで情報共有がどのように行われるのか、現在抱えている課題は解決するかを確認してください。

連携可能なマテハン機器、デバイス、ECモールなども重要なポイントです。自社のみで運用する場合でも、実際に使用する現場での操作性は良いか、ほかのシステムとのデータ連携は簡単に行えるかについても確認するといいでしょう。

WMSは一度導入すると、長期にわたって使用することが見込まれます。機能を拡張できたり、データ容量を増やしたりできるWMSを検討することをおすすめします。

サポートやセキュリティーは信頼できるか

WMSの使用方法やカスタマイズ方法を丁寧にサポートしてくれるかは、重要なポイントです。すでに使用している別のシステムと連携する際は、ベンダー側のエンジニアに相談することができると安心です。

また、倉庫作業は365日24時間稼働していることも多いため、予期していないトラブルへの対応力、サポート体制も比較しておくことをおすすめします。

倉庫管理全般に関する業務改善や業務設計へのコンサルティングサポートを実施する事業者もあるので、費用とサービス内容を鑑みて、導入するWMSを選択してください。

プラス ロジスティクスが提案し、効率化が実現したWMSの導入事例

物流専門企業であるプラス ロジスティクスでは、荷主企業の要望や事情に合わせてWMSを選定し、スムーズな運用のお手伝いをしています。プラス ロジスティクスはシステム部門を内包しているので、運営に適したシステムの設計ができることが最大の強みです。お客さまのお悩みや課題をヒアリングし、物流品質を向上させることができる最適なWMSの導入をご提案いたします。

ここでは、実際にWMSを導入し、業務改善につながった事例をご紹介します。

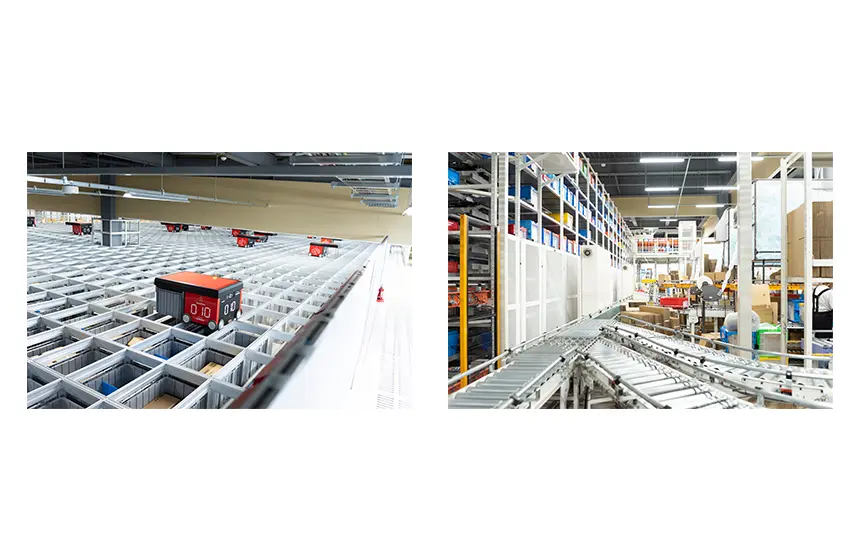

進化した物流サービスを支える自動化倉庫に対応するオリジナルのWMS

プラス株式会社の物流事業を展開するジョインテックスカンパニー様では、「オートストア」「ロータリーソーター」など、複数のマテハン機器を新しい物流センターに導入し、プラス ロジスティクスがその運営を受託しています。

大規模な自動化倉庫は、WMSとの連携が不可欠です。物流センターではWCS(倉庫制御システム)も活用し、効率化と省人化、業務の平準化を実現。自動化倉庫とも紐付いたWMSをプラス ロジスティクスが開発し、オペレーションを改善することで、人手不足解消にも貢献しています。

大型の物流センターがリニューアルして完全稼働が始まるまでは、商品を別の倉庫に仮置きしておく必要がありましたが、分散した商品を管理する際にもWMSは活躍しました。プラス ロジスティクスが主導し、新旧倉庫の並行稼働や商品移動を綿密にスケジューリング。通常出荷を止めることなく、スムーズなリニューアルを成し遂げています。

ジョインテックスカンパニー様の事例については、こちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

WMS導入を検討するなら専門業者への相談が安心

WMS導入を検討する際は、物流の専門業者に相談するのが安心です。システムの選定や切り替えがうまくいかないと、倉庫内の作業に大きな影響を及ぼすおそれもありますから、慎重に対応しましょう。

「物流設計企業」であるプラス ロジスティクスでは、それぞれのお客様に最適な物流戦略を提案しています。WMS導入に際しても、1日も稼働を止めずにWMSの更新を含む設備の完全リニューアルを成功させた事例があるほか、荷主様ごとにWMSを用意しており、柔軟に対応できるところがメリットです。ぜひ、お気軽にご相談ください。

WMS(倉庫管理システム)に関するよくある質問

- Q1_WMS(倉庫管理システム)とは?

- WMSは、Warehouse Management Systemの頭文字を取った言葉で、「倉庫管理システム」を意味します。 WMSは、商品や部品などが倉庫に入荷してから出荷されるまでの管理を一括して行うシステムです。「物流」はいくつかのステップに分けることができますが、WMSは「庫内物流」を管理し、倉庫内における業務の正確性やスピードの向上に寄与します。

- Q2_WMSを導入するメリットとは?

- WMSは、商品情報のデータベース化や入出庫管理、検品、保管、ピッキングといった、倉庫内作業の一括管理ができるのが大きな特徴です。一括管理によって下記のようなメリットが得られます。・倉庫内作業の標準化 / ・ヒューマンエラーの削減 / ・リアルタイムの在庫把握 / ・コスト削減

- Q3_WMSを導入するデメリットとは?

- WMSは倉庫内業務の管理に役立つシステムですが、導入にはコストがかかります。また、導入に際しては、実際に利用するスタッフに対する研修を十分に行うとともに、やり方が変わることに対する理解を得ることが必要です。 とはいえ、WMSの中には、初期費用を抑えて導入できるクラウド型のサービスや、導入支援の手厚いサービスなどもあります。