この記事は、 9 分で読めます。

営業倉庫とは、他者の物品を預かって保管するための倉庫です。事業者が自社以外の倉庫を借りて商品や原料を保管する場合は、営業倉庫を利用することになります。

倉庫と一口にいっても、その規模や機能、保管できる商品や原料はさまざまです。商品や原料を安全に保管するためには、保管する物品に適した倉庫を選定しなければいけません。この記事では、企業の物流担当者が知っておきたい営業倉庫の基本や倉庫の種類、選び方について解説します。

営業倉庫とは第三者の荷物を預かる営業目的の倉庫のこと

営業倉庫とは、第三者の荷物を預かるための倉庫を指します。営業倉庫を設置し、他者の荷物を保管することで対価を得る事業が「倉庫業」です。

プラス ロジスティクスグループをはじめとする物流業者が保有する物流センターは、すべて営業倉庫に該当します。ただし、多くの物流センターでは、荷物の保管だけでなく、ピッキングや梱包、入出庫作業なども行われます。

営業倉庫には、このような幅広い付帯業務を行うところもあれば、トランクルームのように純粋に物品の保管だけを行うところもあります。

倉庫業法についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

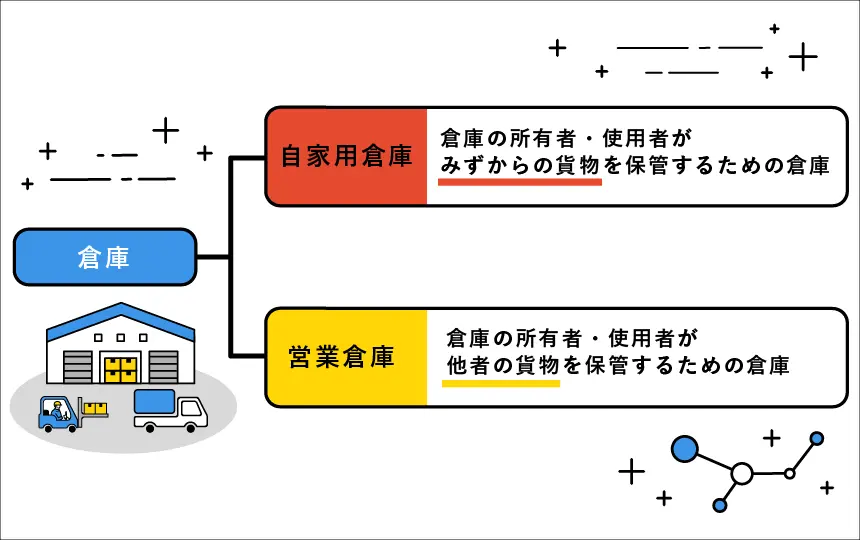

自家用倉庫と営業倉庫の違い

倉庫は、「自家用倉庫」と「営業倉庫」に大別できます。自家用倉庫と営業倉庫の違いは、倉庫の保有者と保管する荷物の保有者が一致するかどうかによって決まります。

■自家用倉庫と営業倉庫の違い

自家用倉庫に保管する物品の持ち主は、倉庫の保有者と同一です。メーカーが、自社製品を保管するための倉庫を保有している場合は、自家用倉庫に該当します。

一方の営業倉庫は、自分以外の第三者の荷物を保管するための倉庫です。営業倉庫では他者の荷物を安全に保管する必要があるため、倉庫業法によってさまざまなルールが定められています。

自家用倉庫にはない営業倉庫ならではの特徴は、下記のとおりです。

- 営業倉庫の施設・設備は、一般建築物より厳しい基準をクリアしている

営業倉庫を保有して倉庫業を営むためには、一般建築物よりも厳しい建築基準をクリアしなければいけません。倉庫業法には、倉庫業者が保有する倉庫の種類に応じて、倉庫の外壁や床の強度、耐火性、防火性などに関する基準が設けられています。こうした基準にもとづいて設置された営業倉庫では、火災発生件数がそれ以外の倉庫と比べて非常に少なくなっています。

- 営業倉庫には倉庫寄託約款が定められている

倉庫業を営むためには事前に、「倉庫寄託約款」を国土交通大臣に届け出なければいけません。これも、倉庫業法に定められた事業者の義務です。

約款とは、あらかじめ定型的に定められた契約のこと。個別の契約を交わしていなくても、約款があればトラブルなどが発生した際に規定にもとづく処理が可能になります。

- 営業倉庫では、貨物の火災保険は倉庫業者が付保する

営業倉庫では、万一火災が発生した場合に備えて、荷主の荷物に対して火災保険をかけなければいけないと定められています。

火災保険料は倉庫業者負担[/markker]です。営業倉庫の火災保険は、特約によって一般の建築物よりも安価に設定されています。

営業倉庫の種類

営業倉庫は、保管できる商品や材料の種類に応じて9種類に分けられます。種類ごとに、保管する物品に適した環境を保つための設備基準が設けられています。

倉庫業法における倉庫の種類は、下記のとおりです。

■倉庫業法における倉庫の種類

| 倉庫の種類 | 特徴 | 保管可能な物品 |

|---|---|---|

| 一類倉庫 | ほとんどすべての物品を保管できる | 日用品、繊維製品など |

| 二類倉庫 | 燃えにくい物品を保管できる | 麦、塩など |

| 三類倉庫 | 燃えにくく、湿度に強い物品を保管できる | ガラス製品、陶磁器など |

| 野積倉庫 | 野外で保管する倉庫

雨風や日光に強い物品を保管できる |

鉱物、土石、れんがなど |

| 貯蔵槽倉庫 | 円柱状の倉庫

ばらの状態の物品を保管する |

麦、飼料など |

| 危険品倉庫 | 危険物や高圧ガスを専門に保管する倉庫 | ガソリン、灯油など |

| 冷蔵倉庫 | 摂氏10℃以下で物品を保管する冷蔵設備を持つ倉庫 | 生鮮食品、冷蔵食品など |

| 水面倉庫

(水面貯木庫) |

物品を水面に浮かべて保管する倉庫 | 主に原木 |

| トランクルーム | 個人向けの小規模な倉庫 | 家具、美術品など |

それぞれの倉庫についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

倉庫に保管できる物品の種類と分類

倉庫に保管できる物品は、「倉庫業法施行規則」によって細かく分類されています。物品ごとに保管できる倉庫の種類が決まっているため、該当する倉庫を選定する必要があります。

倉庫に保管できる物品の種類と分類の例は、下記のとおりです。

■倉庫に保管できる物品の種類と分類の例

| 物品の種類 | 内訳 | 保管可能な倉庫 |

|---|---|---|

| 第一類物品 | 第二類~第八類物品以外の物品 | 一類倉庫

貯蔵槽倉庫 |

| 第二類物品 | 麦、でんぷん、飼料、塩など | 一類倉庫

二類倉庫 貯蔵槽倉庫 |

| 第三類物品 | ガラス製品、陶磁器、タイルなど | 一類倉庫

二類倉庫 三類倉庫 |

| 第四類物品 | 鉄材、銅板、セメント製品など | 一類倉庫

二類倉庫 三類倉庫 野積倉庫 |

| 第五類物品 | 原木など水面で保管できる物品 | 一類倉庫

二類倉庫 三類倉庫 水面倉庫 |

| 第六類物品 | 容器に入れてない粉状または液状の物品 | 貯蔵槽倉庫 |

| 第七類物品 | 消防法第2条の危険物および高圧ガス保安法第2条の高圧ガス | 危険品倉庫 |

| 第八類物品 | 摂氏10℃以下の温度で保管する物品 | 冷蔵倉庫 |

例えば、ガラスでできた商品は、一類倉庫、二類倉庫、三類倉庫のいずれかでないと保管できません。野外で保管する野積倉庫などにガラス製品を置いてしまうと、商品の劣化や収れん火災といったトラブルが起こる可能性があるでしょう。こうした問題を回避するために、安全に品質を変えずに保管できる倉庫の種類が定められています。

営業倉庫を選ぶ際のポイントとは?

自社製品や原料などの保管に外部の倉庫を利用するのであれば、信頼できる事業者を選ぶことをおすすめします。自社の商品に適した営業倉庫を選ぶために意識しておきたいポイントは下記のとおりです。

国土交通省の認定を得ているか

営業倉庫を選ぶ際の基本として、国土交通大臣の許可を受けているかどうかが挙げられます。

営業倉庫を保有し、倉庫業を営むためには、国土交通大臣に登録申請を行い、許可を得る必要があります。これは、倉庫業法という法律に定められた義務です。無許可の事業者は違法に営業を行っているということになりますから、決して利用しないようにしてください。

一定レベルの安全を担保するための基準を満たす倉庫でなければ、営業倉庫の登録はできません。防火性などについても確認されることから、火災による商品の消失リスクも抑えられます。

さらに、万が一火災が起こったとしても、倉庫業者には火災保険への加入が義務付けられているため、十分な補償を受けることができるでしょう。

倉庫の種類が適しているか

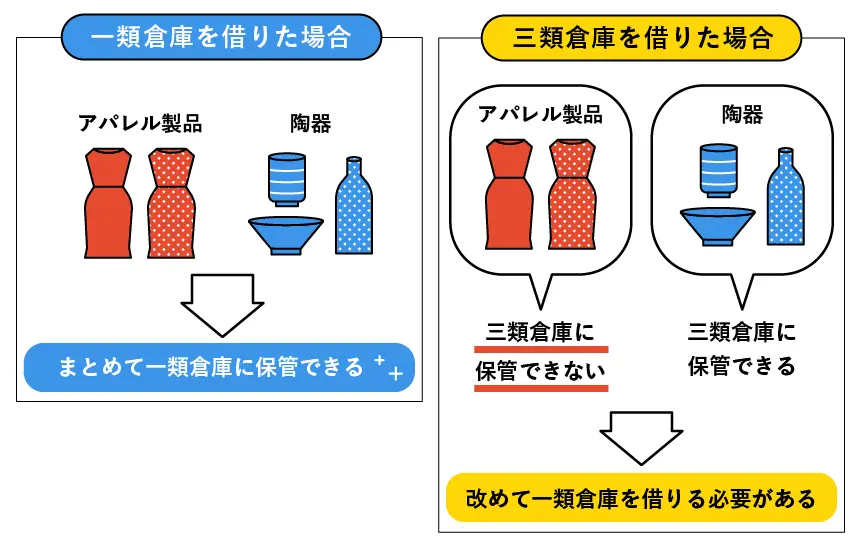

倉庫には9つの種類があり、それぞれ保管できる物品が異なります。自社の製品や原料を保管できる倉庫かどうかをあらかじめ確認することが必要です。

さまざまな商品を取り扱っている企業や、取扱商品の種類が増える可能性がある企業は、将来を見据えた倉庫を選ぶことをおすすめします。

陶磁器を取り扱っている事業者を例に考えてみましょう。陶磁器を預けられれば良いと考えて三類倉庫を選択すると、後になって「アパレル製品も取り扱いたい」ということになったとしても、三類倉庫では衣類を預かることができないため、陶磁器といっしょに保管することができません。

最初から保管できる商品の幅が広い一類倉庫を選んでおけば、陶磁器とアパレル製品、どちらも保管できます。

一類倉庫は、冷蔵商品や容器に入っていない液体など一部の商品を除くほとんどの物品の保管が可能です。将来的に取扱商品が増える可能性があるのであれば、厳しい設備基準を満たした一類倉庫を選んでください。

保管したい商品に必要な資格などを持っているか

自社が保管したい商品に適したスキルや資格を有しているかどうかも、選定のポイントになります。

保管する商品によっては、保管に資格や許可証などが必要になることがあります。また、資格は必要なくても、商品の劣化を防ぎ、適切な管理をするための知見や管理体制が必要な商品もあるでしょう。問題なく自社商品を取り扱えるかどうか、確認してください。

保管するために資格や認可証の取得が必要な商品の一例は、下記のとおりです。

■保管条件に資格や認可証の取得が必要な商品例

| 商品の例 | 保管条件 | |

|---|---|---|

| 食品 | 菓子類、生鮮食品など | 商品特性に合わせた温度管理、賞味期限管理ができる管理体制が必要 |

| 医療機器 | コンタクトレンズ、体温計など | 「高度管理医療機器販売業・貸与業許可証」が必要 |

| 化粧品 | 口紅、香水など | 「化粧品製造業許可」が必要 |

| 酒類 | ビール、ワインなど | 「酒類蔵置所設置報告書」の提出が必要 |

倉庫の総面積や収容能力は十分か

将来、預けたい物品の量が増えても問題ないか、倉庫の総面積や収容能力を確認しておきましょう。セールや急な需要増が起こったときなど、臨時的な物量の変化に柔軟な対応をとってくれるかどうかも重要です。特に物流倉庫では、商品の保管だけでなく、ピッキングや配送といった業務も併せて委託することも生じます。需要増に伴って物流量が増えた際にも対応できるかどうか、確認しておくことをおすすめします。

依頼したい物流業務は行えるか

物流業者には、それぞれ得意・不得意があります。物流倉庫を運営する業者を選ぶ際は、依頼したい業務の対応可否や知見の有無について確認してください。

例えば、「商品の保管や配送はできても、顧客の問い合わせ対応や返品交換には対応できない」という物流業者もいるかもしれません。

また、対応できる流通加工の種類などもそれぞれ違います。自社が物流業者に委託したい業務を洗い出し、倉庫側ができることとのすり合わせを行う必要があります。

営業倉庫の選び方に迷ったら物流のプロにお任せください

第三者の荷物を預かる営業倉庫には、厳しい耐火基準や防犯基準などが定められています。倉庫の種類によって保管できる物品も異なるため、用途に合った倉庫を選ぶことが大切です。

営業倉庫の需要は、年々拡大傾向にあります。営業倉庫の選び方に迷ったり、自社に最適な倉庫が見つけられなかったりした際には、物流のプロにご相談ください。

プラス ロジスティクスグループでは、お客様の事業内容や用途に合わせた倉庫選びや、物流全体のコンサルティングを行っています。課題を解消し、スムーズで効率の良い物流をいっしょに実現しましょう。

営業倉庫に関するよくある質問

- Q1_営業倉庫とは?

- 営業倉庫とは、他者の物品を預かって保管するための倉庫です。事業者が自社以外の倉庫を借りて商品や原料を保管する場合は、営業倉庫を利用することになります。物流業者が保有する物流センターは、すべて営業倉庫に該当します。ただし、多くの物流センターでは、荷物の保管だけでなく、ピッキングや梱包、入出庫作業なども行われます。

- Q2_営業倉庫で火災保険をかけることは義務?

- 倉庫業法では、倉庫会社に原則として火災保険の付保を義務付けています。なので、営業倉庫では万一火災が発生した場合に備えて、荷主の荷物に対して火災保険をかけなければいけません。火災保険料は倉庫業者負担です。営業倉庫の火災保険は、特約によって一般の建築物よりも安価に設定されています。

- Q3_営業倉庫の選び方は?

- 自社の商品に適した営業倉庫を選ぶためには、倉庫の種類が適しているかや、保管したい商品に必要な資格などを持っているかなどを確認する必要があります。倉庫には9つの種類があり、それぞれ保管できる物品が異なります。自社の製品や原料を保管できる倉庫か、適切な管理をするための知見や管理体制が整っているかを確認しましょう。