この記事は、 13 分で読めます。

フルフィルメントとは、ECサイトや通信販売における受注から顧客対応までの一連の業務を指す言葉です。

ECサイトや通信販売の取引では「受注」「決済」「商品の受け渡し」「顧客による商品の確認とクレームなどの対応」といったさまざまな業務が、それぞれ個別に発生します。商品と代金を交換すれば取引が完結する実店舗での売買に比べ、ひとつの取引にかかる時間と手間が大きいといえるでしょう。

本記事では、フルフィルメントに含まれる要素や業務効率化のポイントを解説します。業務の無駄を洗い出し、生産性を上げるための参考にしてください。

フルフィルメントとはECの受注・発送・コールセンターを含めたバックヤード業務全般のこと

フルフィルメントとは、ECサイトや通信販売における受注処理や、梱包、発送、クレーム対応といったバックヤード業務全般を指す言葉です。

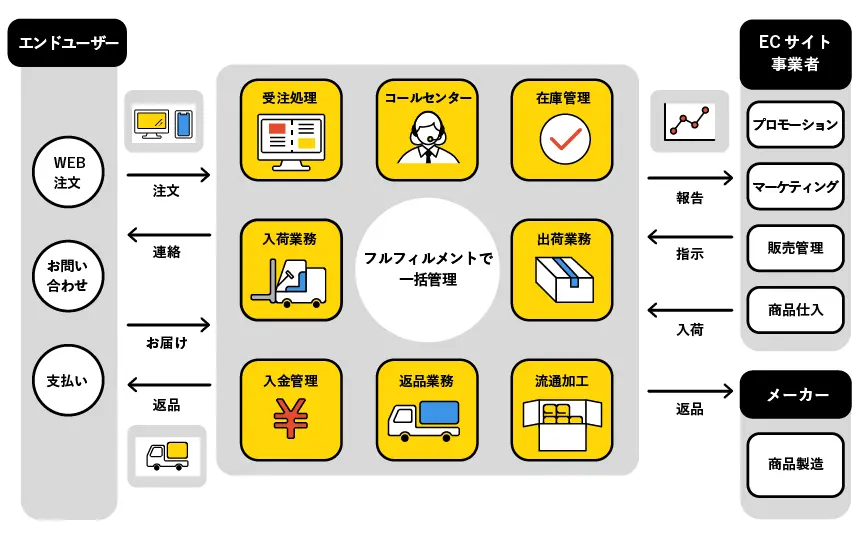

■フルフィルメントのイメージ

検品や流通加工といった倉庫内業務や在庫管理、入金管理、コールセンターなどもフルフィルメントに含みます。さらに、代金の回収や商品販売ページに掲載する原稿の作成や商品撮影などまで含む場合もあります。反対に、フルフィルメントに含まれない業務は、商品開発、商品製造、広告宣伝などです。

フルフィルメントの品質は、ECサイトや通信販売における顧客満足度を高めるために非常に重要な要素です。ECサイトや通信販売で、競合と差別化を図るための顧客サービスのポイントは下記のようなものがあります。

<ECサイトなどにおける顧客満足度を左右するポイント>

- 顧客の都合に合わせた決済方法が選べるか

- スムーズに注文ができるか

- 届いた商品が間違いなく届き、状態が良いか

- 梱包はきれいか

- 発注から到着までに適切な連絡が行われ、ストレスのないタイミングで届いたか

- 質問やクレームへの対応は適切か

こうした問題は、顧客からの評価に直結します。フルフィルメント業務を見直し、顧客のニーズに応えられる体制を整えることで、ECサイトの評判を高めることができるでしょう。顧客満足度を高めることでリピーター獲得や企業のブランドイメージ向上にもつながっていきます。

フルフィルメントと3PLの違い

フルフィルメントと3PL(サードパーティ・ロジスティクス)は、どちらも物流業務を効率化するためのサービスですが、その役割や範囲には明確な違いがあります。それぞれの特徴を理解し、自社に適したサービスを選ぶことが重要です。

3PL(Third Party Logistics)は、物流業務全般を専門企業に委託するサービスを指します。荷主企業の物流戦略に基づき、輸送・保管・在庫管理などを最適化し、コスト削減や業務効率化を支援します。

3PLの主な特徴は、輸配送や倉庫管理、在庫管理を物流専門企業がアウトソーシングとして担うことです。企業ごとに異なる物流ニーズに応じたサービス設計が可能で、メーカーや卸売業者など、ECに限らず幅広い業種で利用され、B to Bにも対応可能です。

前述のとおり、フルフィルメントはECサイトや通販事業者が行う「受注から配送までの一連のプロセス」を指すため、3PLとは対象となる事業者が異なり、業務範囲にも違いがあります。EC事業者で、受注処理から配送までを一括委託したいならフルフィルメントが適しており、物流全体の最適化やコスト削減を重視したい事業者は、3PLを活用するのが効果的といえるでしょう。それぞれのサービスの特徴を理解し、自社のニーズに合った選択をしてください。

■フルフィルメントと3PLの違い

| フルフィルメント | 3PL | |

| 対象 | EC事業者向け | 幅広い業種向け |

| 業務範囲 | 受注処理から発送、返品対応まで | 輸送、倉庫管理、在庫管理など物流全般 |

| カスタマイズ性 | 標準化されたサービスが多い | 企業ごとに最適化可能 |

3PLについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

フルフィルメントの流れと業務内容

フルフィルメントの流れと、具体的な業務内容について流れに沿ってご説明します。これらの業務は、自社で対応する場合もあれば、専門物流会社などに委託する場合もあります。

従来のフルフィルメントの流れと業務内容は、次のとおりです。

- 受注処理

受注処理とは、顧客から注文を受けて、在庫の確認や決済状況の確認などを行う業務です。在庫管理と受注、決済までをシステム化している企業が増えています。顧客から電話やメールなどで注文を受け付けて、個別に振込先の案内や入金確認等を行うケースもあります。

- コールセンター(CS)

コールセンター(CS)とは、顧客からの問い合わせやクレーム対応、返品交換の受付けなどに関する対応業務です。コールセンターは電話対応窓口を指しますが、メールやチャットなどで対応する企業もあります。顧客と直接やりとりする業務なので、丁寧な対応が求められます。

- 入荷・検品

入荷・検品とは、倉庫内業務のひとつです。卸売業者やメーカーなどから物流倉庫に届いた商品を受け入れ、内容や数量に間違いがないか検品します。

- 入庫・保管

入庫・保管とは、検品が済んだ商品を倉庫管理システム(WMS)に登録し、倉庫内の決められた場所で保管することを指します。前述の「入荷」は商品の受け入れ、「入庫」は検品が済んだ商品を倉庫内に保管することをいうので混同しないように注意してください。

倉庫内で商品の保管中する際は、商品の特性や必要に応じて適切な温度管理や湿度管理などを行います。

- ピッキング

ピッキングとは、注文のあった商品を倉庫内から探し出し、ピックアップすることをいいます。商品のピッキング後、箱詰めなどの流通加工が施される場合もあります。

ピッキングについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

- ピッキングした商品の検品

ピッキング後は、注文された商品に問題がないか最終確認を行います。数量やサイズ、色などの間違いはもちろん、破損や異物混入の有無といった状態のチェックも必要です。食品については、賞味期限や消費期限も確認します。

- 梱包

梱包とは、検品が完了した商品を、配送のために段ボールなどを使って梱包し、送付ラベルを貼ることをいいます。商材に適した緩衝材や梱包材を使い、破損のおそれがないように梱包することが肝心です。

検品や梱包は、顧客満足度を左右する大きな要素のひとつ。クーポンやチラシ、納品書等を同封することもありますが、これについても、取り違えなどのミスがないように気をつけなければいけません。

- 出荷(発送)

出荷(発送)とは、梱包した荷物を、配送業者に引き渡すことをいいます。引き渡しが完了したら、顧客に追跡番号等とともにメールで知らせるのが一般的です。

なお、発送先は個人宅、勤務先、コンビニなど多様な届け先が増えています。幅広い発送先に対応することで、顧客に「便利なサービスだ」と思ってもらいやすくなります。

- 返品・返金処理

返品・返金処理とは、商品が何らかの理由で返品された場合や、キャンセルされた場合の商品の受け取りや代金を返す処理を指します。こうした業務も、フルフィルメントに含まれます。

フルフィルメントの追加業務

近年では、フルフィルメントサービスの業務範囲は広がっており、物流業務だけでなく、決済や顧客対応といった付加価値の高いサービスを提供する事業者も増えています。主な追加業務は、次のとおりです。

クレジットカード決済などの代行業務

フルフィルメント業者の中には、クレジットカードや電子決済の処理を代行するケースもあります。特に、越境ECなどでは現地の決済手段に対応する必要があり、フルフィルメントサービスと決済代行を組み合わせることで、スムーズな取引が可能になります。

クレーム対応やカスタマーサポート

顧客からの問い合わせ対応や、返品・交換時のクレーム対応を代行するサービスもあります。大規模なEC事業者では、迅速な対応が顧客満足度向上につながるため、フルフィルメント業者にカスタマーサポートを委託するケースが増えています。

フルフィルメントサービス導入のメリット

フルフィルメントサービスとは、フルフィルメントの代行サービスのことです。物流専門業者であるプラス ロジステティクスグループではECサイト・通信販売などのバックヤード業務を一括で請け負い、業務の効率化に貢献しています。続いては、フルフィルメントサービス導入の3つのメリットをご紹介しましょう。

コア業務に注力できる

フルフィルメントをアウトソーシングすることで、消費企画や販促、マーケティングといったコア業務に多くのリソースを回せるようになります。より高度な戦略が求められる業務に人材を多く投入することで、売上アップや事業拡大を目指しやすくなります。

フルフィルメントに関する高度なノウハウを活用できる

プラス ロジステティクスをはじめとする3PL企業や、フルフィルメントサービスを提供している業者は、バックヤード業務の専門家です。優れたノウハウを豊富に持っているほか、倉庫内業務の正確性や効率を高めるシステムも積極的に活用しています。

自社でこうしたシステムを導入したり、ノウハウを蓄積したりしていくには、多くの時間とコストがかかります。フルフィルメントサービスを利用することで、高品質なサービスを手間なく顧客に提供できます。

顧客満足度が向上する

フルフィルメント業務の品質向上は、顧客満足度に直結します。顧客のニーズに応えられるサービスを提供している事業者へサービス委託することが大切です。

顧客満足度につながるサービスの一例としては、下記のようなものがあります。自社での対応が難しい場合も、フルフィルメントサービスであれば簡単に取り入れることが可能です。

<顧客満足度につながるサービスの一例>

- 決済方法:クレカ決済やPay払い(コード支払い)、代引きなど、多彩な決済方法に対応している

- 配送方法:ポスト投函や対面受け取り、置き配など、配送方法の選択ができる

- オプションやギフトラッピング:配送の時間指定やギフトラッピング、値段のわかる書類の同梱をしないなど、さまざまな要望に応えられる

フルフィルメントサービス導入のデメリット

フルフィルメントサービスには多くのメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。導入を検討する際には、自社のビジネスモデルや運営方針に合っているかを十分に考慮することが重要です。

フルフィルメントサービスの主なデメリットを下記で紹介します。

サービス提供会社のルールに則る必要がある

フルフィルメントサービスを利用する場合、サービス提供会社が定めたルールや運用基準に従う必要があります。例えば、倉庫への納品方法、梱包資材の指定、配送方法の選択肢などが制限されることがあります。

例えば、商品パッケージや同梱物を自由にカスタマイズできない場合があり、独自のブランディングが難しいかもしれません。また、特定の配送業者しか選べず、希望する配送スピードやオプションを提供できないケースもあります。

ブランドの独自性を重視する企業にとっては、フルフィルメントの標準化されたルールが制約となる可能性があります。

自社にフルフィルメントのノウハウが蓄積できない

物流業務を外部に委託すると、自社にフルフィルメントの知識や経験が蓄積されにくくなります。長期的な視点で考えると、これが経営上のリスクとなることもあります。

物流の業務フローの詳細を理解していないと、トラブル発生時に適切な対応ができず、専門知識を持つ人材が育たない原因となりかねません。将来的に内製化したい場合、社内に物流の専門人材がいないと、スムーズな移行は難しいといえるでしょう。

特に、ビジネス規模の拡大を目指す場合、物流戦略の構築やコスト管理を自社で行えないと経営判断の難しさにつながる可能性があるため、見通しをもってサービスを選ぶことが大切です。

顧客との接点が少なくなる

フルフィルメントサービスを導入すると、受注から配送、決済までの多くの業務を外部委託するため、顧客と直接やり取りする機会が減少します。これは、ブランドのファンを育成する上での課題となる可能性があります。

配送トラブルや返品対応が外部業者任せになるため、対応品質が一定ではない可能性があり、顧客対応をコントロールできなくなるかもしれません。また、問い合わせやクレーム情報を直接得られないため、商品改善やマーケティングに活かしづらい面も否めません。

このデメリットを補うためには、委託先とのデータ連携を強化し、顧客情報を定期的にフィードバックしてもらう仕組みを整えることが重要です。

フルフィルメントをアウトソーシングする際のポイント

フルフィルメントサービスを導入すると、多くのメリットがあります。専門業者にアウトソーシングをする際に、留意しておきたいポイントを紹介します。

フルフィルメントを導入する目的を明確にする

フルフィルメントサービスを成功させるためには、導入の目的を明確にすることが重要です。自社の課題やニーズを整理し、それに合ったサービスを提供できる会社を選ぶことで、より効果的なアウトソーシングが可能になります。

在庫管理の負担軽減、配送スピード向上、コスト削減など、解決すべき課題を特定することで、最適なフルフィルメント業者を選定しやすくなるでしょう。また、決済代行やカスタマーサポートまで委託するのか、物流部分だけを任せるのかなど、必要なサービスの範囲の具体化も可能です。

コストについて検討する

フルフィルメントをアウトソーシングするためには、外注費がかかります。一方で、自社で対応するための人件費や倉庫の賃料といった、さまざまな費用は削減できることが期待できます。契約内容によっては、季節ごとの物流量の多寡によって生じる無駄も省くことも可能です。

ただし、本当にトータルコストが削減できるかどうかは、それぞれの企業の業務内容や、委託先によって変わります。自社が得られるメリットとコストのバランスがとれているかどうか、まずは検討してください。具体的にいくらくらい費用がかかるのか、見積もりを取るところから始めるのがおすすめです。

商品や顧客の原状が見えなくならないように注意する

バックヤード業務を一括でアウトソーシングすると、顧客からの反応が見えづらく、商品の売れ行きがよくわからなくなってしまう可能性があります。商品ごとに入ったクレームの内容や、どんなタイミングでどの商品が売れているのかといった細かいデータを蓄積できないと、今後の開発に活かすこともできません。必要な情報をしっかり提供してくれるサービスを選ぶ必要があります。

サポート体制を確認してから導入を決める

フルフィルメントサービスを導入する際は、通常の業務フローだけでなく、トラブル発生時の対応も考慮する必要があります。特に、イレギュラーな事態や緊急時のサポート体制が整っているかどうかは、スムーズな運営に直結する重要なポイントです。

フルフィルメントを導入することで業務負担を軽減できても、在庫不足、配送遅延、システム障害などの緊急時に、迅速に対応できる体制が不十分だと、かえって運営に支障をきたす可能性があります。そのため、費用対効果を慎重に検討しながら、万全なサポート体制を提供する業者を選ぶことが重要です。

フルフィルメントの効率化を目指そう

フルフィルメントサービスは、特にECサイトで多く活用されています。ECサイトの市場規模が拡大するにつれて、フルフィルメントの効率化や、顧客満足度の向上による差別化が求められるようになりました。自社に合ったフルフィルメントサービスを活用し、業務の正確性と効率を上げていきましょう。

プラス ロジスティクスグループでは、取扱商材や事業内容に応じたオーダーメイドのサービス設計をご提案しています。お気軽にご相談ください。