この記事は、 13 分で読めます。

物流業界におけるリードタイムとは、商品やサービスの発注から納品までの所要時間のことです。どの業界においても、リードタイムを把握し、課題を改善することが、効率的な生産と物流体制の構築につながります。

ただし、リードタイムは闇雲に短縮すれば良いというものではありません。サービス内容や商材に合わせて、リードタイムの適正化を行いましょう。

ここでは、リードタイムの基礎知識や、適正化のメリットとその方法のほか、プラス ロジスティクスが手掛けたリードタイムを適正化した事例について解説します。

物流業界におけるリードタイムの種類

リードタイムとは、ある作業を開始してから完了するまでにかかる時間や日数のことです。具体的にどの期間を指すのかは業種によって異なりますが、物流業界においては主に、商品やサービスの発注から納品までの所要時間が該当します。

リードタイムにはさまざまな種類があり、それぞれのリードタイムを組み合わせて計算することで、最終的な納期や工期などの見積もりを出すことができます。まずは、物流業界で利用されることの多いリードタイムを6つご紹介しましょう。

出荷リードタイム

出荷リードタイムは、出荷の指示を受けてから、倉庫で商品をピッキングし、梱包、トラックへの積み込み(出荷)をするまでの時間をいいます。とくに出荷データをセンターで受信してから、配送業者へ引き渡すまでの倉庫内作業にあたる時間のことを「庫内リードタイム」と呼ぶこともあります。

輸送リードタイム

輸送リードタイムは、商品が出荷されてから納品先に納品されるまでの期間のこと。トラックや飛行機などに積み込むための時間や輸送にかかる時間、納品先の荷受けにかかる時間などの合計です。配送リードタイムと呼ばれることもあります。

生産リードタイム

生産リードタイムは、商品の製造依頼を受けてから製品を出荷するまでの期間です。生産リードタイムを考える際は、トラブルも想定しておかなければいけません。工場の設備不具合やヒューマンエラーによる不良品の発生といった問題が起こることを想定せずに生産リードタイムを設定すると、結果的に遅れの原因になります。

ほかの作業工程との兼ね合いによる待ち時間やトラブルによる中断、不良品の作り直しなどがどの程度発生するかを分析し、現実的なリードタイムを算出します。

また、生産リードタイムは商品の製造終了までの時間ではなく、出荷までの時間である点に注意。出荷準備にかかる期間も生産リードタイムに含めます。

製造リードタイム

製造リードタイムとは、商品の製造開始から完了するまでの時間のことをいい、製造工程そのものの時間だけではなく、工程間の滞留時間も含まれます。前述の「生産リードタイム」は「製造依頼から製品出荷」までを指しますが、「製造リードタイム」はその内の実際に商品を製造している期間を指しているのが大きな違いです。

調達リードタイム

調達リードタイムとは、原材料や部品などの発注から納品までの調達にかかる期間のことです。既存部品を購入するのではなく、専用の部品の制作から依頼する場合は、どうしても調達リードタイムが長期化してしまいます。調達先の生産リードタイムや輸送リードタイムによってもかかる期間が変わるため、自社だけの工夫で短縮することはできません。商材に合わせた適切な期間の検討が必要です。

なお、利用する部品の選定や調達先の決定などにかかる時間は、調達リードタイムに含めることもあれば、開発リードタイムに含めることもあります。

開発リードタイム

開発リードタイムは、商品などを企画してから、開発完了までにかかる期間です。市場のニーズやトレンドに関する情報を集めて分析したり、実際に販売した場合に採算がとれるかどうかを検討したりします。

トレンドは「即日配送」から「ニーズマッチ」へ

EC・通販業界の成長に伴い「即日配送」「最短お届け」といった早さをウリにするサービスが多く登場しました。しかし、現在ではニーズの多様化に伴い、スピード感だけを打ち出したサービスではなく、必要に応じた対応をとることが求められるシーンが増えています。

日用品や食品などは「すぐに届けてほしい」というユーザーも多いでしょう。書籍やゲームソフト、限定コスメなどは、「発売日当日に欲しい」「対面受取ではなく車庫に置いてほしい」というニーズもあります。その一方で、大型家具や家電用品などは「家にいる日に合わせて持ってきてほしい」「時間がかかってもいいから丁寧に運んでほしい」といった多様なニーズに対応できる配送も求められるようになりました。

リードタイムの短縮だけが求められる時代から、リードタイムの適正化が重要な時代に移行しつつあるといえそうです。

リードタイムを短縮するためには、物流センターの稼働時間の延長や倉庫内作業員の増加、設備の増強などが必要になります。そうなれば、自然と物流コストも上がってしまいます。しかし、それを本当に消費者は望んでいるのでしょうか。

適正なリードタイムを構築していくためには、消費者のニーズを正しくキャッチするとともに、配送や倉庫管理のプロへの物流アウトソーシングが役立ちます。現在の物流トレンドやニーズに合わせた効率化の方法を熟知した物流専門会社への相談がおすすめです。

リードタイムが短すぎることのデメリット

かつて、リードタイムは短ければ短いほど良いと考えられていましたが、近年ではリードタイムは適正化することが求められています。

ここでは、リードタイムが短すぎることのデメリットを紹介します。リードタイムを無理に短縮すると生じる課題は、下記のとおりです。

人手不足によるトラック手配の困難化

リードタイムが短すぎる場合、配送を担うトラックの手配が難しい場合があります。「発注を受けて翌日に届ける」というようにリードタイムが短い場合、ピッキングから梱包、出荷などの倉庫内作業を即日中に行い、すぐに配送手配する必要がありますが、人手不足の今、追加のトラックを見つけることは困難です。また、追加料金が必要となる可能性もあります。

追加のトラックを探すためにかかる時間やコストは、無駄といえるでしょう。

多めに在庫を抱えがち

リードタイムが短く、受注してすぐに出荷するためには、常に多めの在庫を保有しておくことが必要です。全国各地で即日発送をする場合は、各地に物流センターなどの拠点を持たなければならず、それぞれで在庫を抱えることになると、総在庫量は大幅に増加することになります。

多めに在庫を抱えることは不良在庫化する可能性が増え、経営に悪影響を与えることにもなりかねません。適正な在庫が、健全な経営の条件であることを念頭に置いてください。

不良在庫についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

荷分かれによる非効率な小ロット化

物流は、まとめて運ぶほど効率的になります。例えば、リードタイムが「10日間」であれば、数日に分けて受注した納品を、1つのロットにまとめることが可能となり、物流効率は良くなります。

しかし、リードタイムが短い場合は、受注してから発送までが短いため荷物がまとまらず、納品が分散。荷分かれした荷物は小出しにしないといけないため、物流効率は低下します。物流品質を向上させるためにはリードタイムを適正化し、納品物のロット化を目指すことをおすすめします。

リードタイムと納期はどう違う?

リードタイムと納期は似た言葉ですが、示すものが異なります。

リードタイムは工程の始から完了までにかかる期間で、「◯日間」という形で示します。一方の納期とは、完了がいつなのかを表す言葉ですから「●月●日」という書き方です。

商材によっては「納期:発注から中3日」などという書き方をすることもありますが、この場合も「中3日」という期間が重要なのではなく、「中3日後の特定の日が納期である」ということを伝えるために記載します。

適正なリードタイムのメリットとは?

リードタイムは、ただ短ければ良いというものではありません。取り扱う商材や消費者ごとのニーズにマッチした物流サービスを提供することが大切です。ここでは、リードタイムを適正化するメリットをまとめました。

顧客対応力の向上

顧客ニーズに合わせた開発や販売を行うことで販売機会の損失を防ぎ、顧客満足度の向上を目指せます。

素早くたくさんの製品を作れば、それだけ販売できるというわけではありません。スピードと品質、コストのバランスをとり、顧客ニーズに最もマッチした開発や製造、販売を目指すことが大切です。

在庫の減少、在庫管理コストの削減

リードタイムを適正化することで、在庫補充のペースをつかみやすくなります。顧客ニーズに応えるために在庫を多く抱えるのではなく、ニーズを予測した上で生産を行うことが理想です。保管スペースの削減や管理業務の効率化にもつながります。

発注業務の簡易化

リードタイムの適正化を推進するために、無駄な作業をなくしたり業務のシステム化を進めたりすることで、取引をスピーディーに進められるようになります。

リードタイムの適正化は、リードタイムの短縮とは異なります。しかし、無駄を省いて効率良く業務を進めることは適正化につながり、結果として、リードタイムの短縮にもつながっていきます。

需給予測の精度向上

リードタイムが長いと、それだけ遠い未来の需要を予測しなければいけなくなります。しかし、需要予測は遠くなるほど不正確になっていきます。リードタイムを適正化して需要予測を立てる時期を遅らせれば、それだけ正確性の高い予測ができるはずです。リードタイムの無駄を省き、適正化を目指しましょう。

リードタイムを適正化する方法

顧客やエンドユーザーのニーズに合わせた適正なリードタイムは、どのように構築すれば良いのでしょうか。細かいニーズに適用できる体制を作ることができれば、業績アップにもつながるはずです。

続いては、リードタイムの適正化が実現できる施策をご紹介します。

最新設備・システムの導入

利用する設備やシステムの見直しは、リードタイムの適正化に大きく寄与します。

古いツールや機械は作業効率が悪く、安定性や安全性に欠ける可能性もあります。初期投資は必要になりますが、買い替えの検討も一案。一時的にコストが増大しても、生産性の向上によってそれ以上の金銭的メリットを得られるはずです。

人員の増加・スキルアップ

人員が増加したり、教育体制を整えて一人ひとりのスキルアップを図ったりすることで、生産性の向上を目指せます。特に、エンドユーザーとの調整や問い合わせ対応など、人の手が介入しなければできない時間のかかる部署に人員を多く配置するのがおすすめ。反対に、機械で対応できる部分は自動化を進めることで、正確性を高められます。

同様に、それぞれのスキルに合わせた適材適所の配置を行うことも大切です。スタッフのスキル向上を目指すとともに、それぞれの特性に目を向けて、実力を発揮しやすい配置を検討してください。

企業間の調整

リードタイムを伸ばす原因が、取引先とのやりとりにある場合もあります。希望のすり合わせのために繰り返しやりとりを行っている場合は、商談の方法を見直す必要があるかもしれません。効率的なやりとりの仕方を検討することで、お互いにコストダウンが実現します。

ただし、一方的にやり方を変えたり、取引先の要望や商品の特性を踏まえずに効率化だけを目指したりするのは逆効果になることも。取引先の状況を十分に把握した上で調整を行うことが大切です。

工程の見直し

入出荷作業の効率化や、手戻りが起こりがちな業務の工程を入れ替えるなど、工程を見直すことでリードタイムを適正化できることもあります。全工程を見直し、無駄を洗い出すのがおすすめです。

具体的には、倉庫管理方法の改善、検品作業の自動化、トラック予約システムの導入などが該当します。配送センターの稼働時間延長も一案ではありますが、ランニングコストがかさむ点に注意が必要です。

ロジスティクスの効率化

物流計画の見直しによっても、リードタイムの適正化を期待できます。配送拠点の位置やネットワーク、トラックの積載率、輸送距離などの見直しがポイントです。

プラス ロジスティクスなら、リードタイムの適正化につながる提案が可能

前述したとおり、これからの物流ではリードタイムは短縮化ではなく、適正化することが求められています。物流専門企業のプラス ロジスティクスでは、物流を受託することで物流全体の体制を見直し、適切なリードタイムを実現しています。

ここでは、プラス ロジスティクスが物流センターの設計と運営を受託する、同じプラス株式会社のグループ企業であるジョインテックスカンパニー様(以下、ジョインテックス)の事例を紹介。さまざまな角度から流通品質を改善することで、適正なリードタイムが実現したケースとして参考にしてください。

荷主企業の物流戦略に即した庫内設計や物流オペレーションを提案

ジョインテックスは、オフィスや学校、介護・福祉向けの各通販事業を行っています。ユーザーからは、「注文した品物をできるだけ早く届けてほしい」というニーズのほか、「注文は別々にするけれど、急いではないので決まった曜日にまとめて受け取りたい」という声が寄せられるようになりました。

「注文した品物をできるだけ早く届けてほしい」というユーザーからの声に対応するために、ジョインテックスは戦略的に物流拠点を増やすことを計画。プラス ロジスティクスはその意向をくみ、拠点場所の検討や庫内設計を共同で推進しました。2013年に東北センターを新規開設し、東北エリアの物流を移管することで、東北エリアでの翌日配送が実現しました。さらに、需要の拡大に合わせ、2014年には愛知県に中部センターを開設。東日本センターが担当していた長野県、山梨県向けの物流を移管することで、出荷量が最も多い東日本センターの作業効率が向上し、安定的な物流基盤を築くことができました。

「注文は別々にするけれど、急いではないので決まった曜日にまとめて受け取りたい」というユーザーニーズに対しては、2023年8月に「スマートデリバリー」というサービスを開始。プラス ロジスティクスではジョインテックスの物流戦略に合わせ、庫内設計や物流オペレーションをアレンジし、リードタイムの適正化と、顧客満足度の向上に貢献しています。

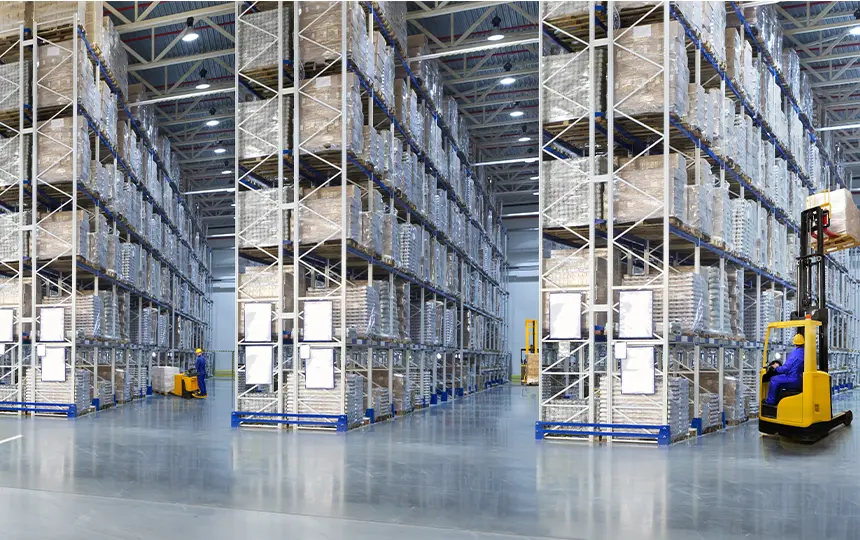

自動倉庫など自動化の導入で省人化とリードタイムの適正化を実現

ジョインテックスのメイン拠点である東日本センターは、老朽化が目立ってきたことと、別場所にあった東京センターの取り込みによる出荷量の増加に伴い、建て替えによるリニューアルを計画。ジョインテックスとプラス ロジスティクスは、BCP(事業継続計画)も考えた、サービスレベルを向上させる物流効率化を実現するプロジェクトを共同で推進しました。

新設した東日本センターには、商品の特性に合わせてマテハン機器を過不足なく選定し、効率的な自動化を図りました。導入したマテハンは、自動倉庫型ピッキングマシーンの「Auto Store(オートストア)」や、さまざまなサイズの商品を自動で梱包する「自動封緘機」、複数のオーダーをまとめてピッキングできる「DAS(デジタルアソートシステム)」などです。

倉庫内のスペースを有効に活用できるようセンター内の設計を工夫し、省人化やリードタイムの適正化に貢献しています。

大型の倉庫を新規開設するというジョインテックスのプロジェクトは、受託から本格稼働までに2年9ヵ月を要しました。その間、綿密なスケジューリングで物流をコントロールし、倉庫の稼働を止めることなく、通常業務を行いながら物流センターのリニューアルを実現。最新鋭のマテハン設備で、生産性の向上と省人化、リードタイムの適正化を成し遂げることができました。

プラス ロジスティクスによるジョインテックスの物流改善についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

物流業界に欠かせないリードタイム適正化で業績向上!

多様化するニーズに応え、効率化を進めるためには、リードタイムの適正化が大切です。それぞれの工程のリードタイムを把握して無駄を洗い出し、適正化することで、コスト削減や業績アップにつなげていきましょう。

ただし、リードタイムの適正化には、さまざまな要因が絡み合います。より無駄なく、効果的な改革を行うためには、物流全体を一元管理できるアウトソーシングがおすすめです。それぞれの業種や取扱商材に最適なロジスティクス導入のために、物流専門会社の活用も検討してみてはいかがでしょうか。

リードタイムに関するよくある質問

- Q1_リードタイムとは?

- リードタイムとは、ある作業を開始してから完了するまでにかかる時間や日数のことです。具体的にどの期間を指すのかは業種によって異なりますが、物流業界においては主に、商品やサービスの発注から納品までの所要時間が該当します。 リードタイムにはさまざまな種類があり、それぞれのリードタイムを組み合わせて計算することで、最終的な納期や工期などの見積もりを出すことができます。

- Q2_リードタイムと納期の違いとは?

- リードタイムは工程の始から完了までにかかる期間で、「◯日間」という形で示します。一方の納期とは、完了がいつなのかを表す言葉ですから「●月●日」という書き方です。商材によっては「納期:発注から中3日」などという書き方をすることもありますが、この場合も「中3日」という期間が重要なのではなく、「中3日後の特定の日が納期である」ということを伝えるために記載します。

- Q3_リードタイムを適正化する方法とは?

- 顧客やエンドユーザーのニーズに合わせた適正なリードタイムは、どのように構築すれば良いのでしょうか。 以下、リードタイムの適正化が実現できる施策をご紹介します。・最新設備・システムの導入/・人員の増加・スキルアップ/・企業間の調整/・工程の見直し/・ロジスティクスの効率化