この記事は、 10 分で読めます。

近年、物流業界では人手不足が大きな問題となっています。物流の課題は人々の生活や経済活動に直結するため、物流に関わる事業者だけでなく、荷主や顧客も物流の効率化に取り組むことが求められています。

この記事では、物流業界の慢性的なドライバーや倉庫内スタッフの人手不足の背景とともに、今後の物流業界に求められる人手不足解消のための施策について紹介。

人手不足を解消するためにも、実際の人手不足がいつ頃から、どのような原因で始まったのかを把握し、今後どうしていくべきなのかを考えていきましょう。

物流・運送業界の現状

物流・運送業界の人手不足を考える際、しばしば取り沙汰されるのが2024年問題です。2024年問題とは、2024年4月からトラックドライバーの時間外労働時間に上限規制が適用されることと、改正改善基準告示が適用されることによる労働時間短縮を原因とした諸問題です。トラックドライバーの長時間労働是正が期待できる一方で、ドライバー不足の深刻化が懸念されています。

財務省の広報誌「ファイナンス」では、2024年問題について対策を講じなかった場合、2024年に14%、2030年には34%の輸送力が不足するとの見通しを出しています。

実際の物流・運送業界における人手不足の問題は、2024年に突然始まったわけではありません。経済産業省・国土交通省・農林水産省による「我が国の物流を取り巻く現状と取組状況」によると、トラックドライバーが不足していると感じている企業の割合は、約10年前の2014年時点で53%と、半数を超えています。10年前から続いている問題が、2024年の法改正によって、今後さらに深刻になっていくと考えられます。

物流業界においては、ドライバーだけでなく、内スタッフの人手不足も深刻化。コロナ禍を経て、宅配便の取り扱い個数も増加傾向にあります。

しかし、倉庫内スタッフの採用現場では人材が集まりづらく、特にフォークリフトなどの特殊技能を必要とする人材確保が難しいのが現状です。

参考:経済産業省・国土交通省・農林水産省「我が国の物流を取り巻く現状と取組状況」(2022年9月)

物流業界で人手不足が深刻化している背景

物流業界における人手不足は、さまざまな要因によって起こっています。具体的にどのような問題があるのか、詳しく見ていきましょう。

働き手の高齢化

トラックドライバーの年齢構成は、全産業の年齢構成に比べて高齢化が進んでいます。

2015年とやや古いデータですが、全産業では40代~50代前半の従業員が34.7%であるのに対し、トラックドライバーでは45.2%という結果に。

反対に、20代以下の従業員は全産業の16.3%に対し、ドライバーは9.1%でした。労働時間もほかの産業よりも長い傾向があり、トラックドライバーは仕事を選びやすい若年層にとって、魅力的な仕事になりにくいといえるかもしれません。

少子高齢化に伴い、生産年齢人口自体も今後減少していくことになります。2028年には約27.8万人のドライバーが不足するとも言われており、高齢化とドライバー不足は今後も続くと考えられます。

参考:国土交通省「トラック運送業の現状等について」(2015年)

倉庫内作業に適した人材が集まりにくい

物流の人手不足は、ドライバーだけの問題ではありません。倉庫内作業を行うスタッフも人手不足が続いています。

人口の多いベッドタウンなどから通勤しやすいエリアには、多くの倉庫が建設されています。通常なら、人口の多いエリアの倉庫は、人口の少ないエリアの倉庫よりもスタッフを確保しやすいはずです。しかし、人口の多い地域であっても、人材の取り合いが発生しています。

さらに、スタッフ募集単価は全体的に上昇傾向にあるため、従来どおりの水準では十分な人材の確保ができません。特に、倉庫内作業の経験者や、免許が必要なフォークリフト作業者、倉庫内作業に従事できる体力を有した人材の採用は困難なのが現状です。

アナログなやりとりが残る労働生産性の低い現場

倉庫内作業やドライバーといった物流業界では、手書きの指示書やFAXなど、アナログなやりとりが残っている現場も少なくありません。労働生産性が低いことから、デジタル化による効率的な作業に慣れた若年層の離職を招きやすくなります。

倉庫内作業もドライバーも体を使う仕事ですから、若年層を取り込めない状況が続くと、さらなる生産性の低下や人手不足が懸念されます。

労働時間が長く、給与水準が低い

トラックドライバーは、労働時間が長い一方で、給与水準が全産業平均よりも低い状況にあります。

全産業平均の489万円と比較したドライバーの年間所得額は、大型ドライバーで約5%、小・中型トラックで約12%も低くなっています。

■トラックドライバーの年間所得と労働時間

| 車両の大きさ | ドライバー年間所得 | 労働時間 |

|---|---|---|

| 小・中型トラック | 431万円 | 2,484時間 |

| 大型トラック | 463万円 | 2,544時間 |

参考:公益社団法人全日本トラック協会「トラック運送業界の2024年問題について」

労働時間が長く、平均所得も低い状況では、求職者がドライバーを選択するメリットが少なく、人手不足の解消も困難です。こうした問題の一因となっているのが、物流業界における下請け構造と、ドライバーに発生しがちな荷待ち時間です。

働き方改革や2024年問題などと呼応して対策がとられつつあるものの、さらなる待遇の改善や業務効率化が求められます。

力仕事が多く体への負担が大きい

物流の現場は力仕事も多く、体力面の負担が大きくなっています。荷物の積み下ろしや倉庫内を歩き回ってのピッキング、荷物の運搬などは、ある程度の体力を必要とする業務です。体力に自信がない人や、力のあまりない人にとっては厳しい仕事であることから、その分働き手が限定されてしまうといえるでしょう。

特にドライバー業界は、全職種の平均に比べて女性の割合が少ないという統計結果もあることから、女性や高齢者が働きやすい職場づくりの必要性を公益社団法人全日本トラック協会などが提唱しています。

物流業界の人手不足解消のための解決策

物流業界の人手不足を解消するためには、積極的な取り組みを行っていく必要があります。続いては、配送、倉庫それぞれの面で考えられる解決策を紹介します。

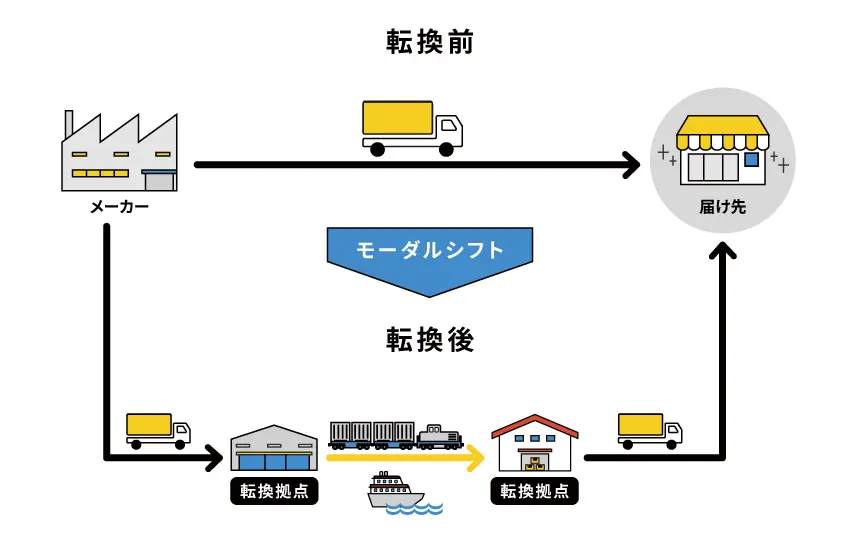

配送:モーダルシフトを導入する

モーダルシフトとは、輸送の一部区間を鉄道や船舶に置き換えることです。配送ルートの一部区間をトラックではなく鉄道や船舶にすることで、ドライバー不足の解消やドライバーの長距離配送の抑止につながります。

さらに、鉄道や船舶を使った輸送は、トラックを使った輸送に比べて環境負荷が小さいことから、環境負荷の低減も期待できます。

一方で、ルート変更といった小回りがきかないことから、悪天候などの際に配送が滞ることがリスクです。

配送:共同配送を取り入れる

共同配送とは、複数の荷主企業が共同で配送を行う仕組みです。例えば、「同じショッピングモールに納品する複数メーカーの商品を同一のトラックで運ぶ」といったケースが考えられます。

効率の良いルートを構築できれば、トラックの積載率を上げ、少ないトラックで効率良く荷物を運ぶことが可能です。ドライバー不足の解消やコスト削減につながるでしょう。

一方で、共同配送には企業間の協力やシステム共有が不可欠です。信頼できるパートナー企業を見つけなければ、共同配送は実現できません。

共同配送についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

倉庫:自動倉庫やロボットを活用する

従来、人の手で対応していたピッキングや倉庫内の荷物の運搬などを自動化することで、倉庫内スタッフの人手不足を解消できます。

一から自動倉庫を構築するには費用と労力がかかりますが、従来の倉庫をそのまま自動化することも可能です。

プラス ロジスティクスでは、従来の倉庫で利用できるピッキング用自動搬送システム「ツインピック」を開発・導入し、ピッキングの作業効率向上とスタッフの負担軽減を実現しています。

ツインピックについては、こちらのプレスリリースをご覧ください。

\実際に稼働している「ツインピック」をご覧いただける見学会を開催中!/

ロボット活用について、詳しくはこちらの記事で事例を紹介していますので、参考にしてください。

配送・倉庫:荷主や消費者への理解促進・交渉

物流の人手不足やそれに起因して起こる各種の問題は、人々の生活や荷主企業のビジネスに直結するものです。荷主企業や消費者に対しても理解を促し、効率化につながる施策をとれるよう交渉することが大切です。

例えば、リードタイムの適正化や料金の改定には、荷主や消費者の理解が欠かせません。また、荷主企業に対して、荷待ち時間削減のための情報共有や輸送パレットの導入、入荷を効率化するためのシステム導入といった協力を促すことで、物流の効率化とそれによる人手不足を解消することが可能です。

国土交通省が、経済産業省、農林水産省と共に取り組んでいる「ホワイト物流」推進運動でも、荷主企業の協力を呼び掛けています。

参考:国土交通省・経済産業省・農林水産省「『ホワイト物流』推進運動ポータルサイト」

配送・倉庫:物流システムを活用する

物流システムの導入は、業務の効率化や標準化につながります。物流システムとは、材料や製品の輸送、保管、梱包、流通加工といった物流業務を管理するためのシステムのこと。具体的には、倉庫内物流の管理を行う「倉庫管理システム(WMS)」や「在庫管理システム」「配送管理システム」などが挙げられます。

こうしたシステムを活用し、情報共有がスムーズにできるようになれば、複数の物流工程を一元管理することが可能です。管理の手間を減らし、正確性を向上させることで、物流サービスの品質向上や人的コスト削減につながるでしょう。

WMSについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

配送・倉庫:労働環境を積極的に改善する

物流業界が人手不足に陥りやすい原因のひとつに、労働環境が挙げられます。長時間労働や負荷の高い労働は、従業員の疲弊を招き、生産性の低下や早期離職につながりかねません。働き方改革を行い、こうした問題を積極的に改善していくことが必要です。

例えば、物流DXによって業務を効率化すれば、従業員一人ひとりの負担を軽減できます。従業員が抱える課題を踏まえてシステム化を進め、労働環境の改善を図ってください。

配送・倉庫:幅広い人材を登用し、人材サービスを活用する

採用対象を拡大すれば、それだけ人材を確保しやすくなります。

例えば、「体力が必要だから、力のありそうな人を採用したい」と最初から決め付けてしまうと、採用対象が狭くなり、人材不足なのに採用が進まないといったことになりかねません。

システム化によって、力がなくても働くことができる環境を整えたり、分業化を進めて適材適所でさまざまな人が活躍できる仕事を作ったりするなど、企業努力が求められます。

人材派遣や人材紹介サービスなどを利用して、効率良く採用活動を進めるのも効果的です。

配送・倉庫:物流専門企業へのアウトソーシングを促進する

物流専門企業に物流工程をアウトソーシングすることで、物流の効率化が可能です。物流専門企業は、物流についてのさまざまなノウハウを持っているため、人材不足の解消だけでなく物流品質の向上も見込めるでしょう。物流全般を一括でアウトソーシングしたり、希望する一部の業務のみを委託したりすることも可能です。

プラス ロジスティクスでは、倉庫の自動化やシステムの導入による物流の効率化と省力化に注力しています。人の手に頼らない物流を実現することで、「ムリ、ムダ、ムラ」のない、正確性の高い物流を実現します。

物流業務の課題解決は、プラス ロジスティクスにお問い合わせください

物流業界の人手不足を、自社だけで解決することは困難です。荷主企業やエンドユーザーへの理解を求めたり、物流専門企業や人材サービス会社を活用したりといった対策をとりましょう。

物流品質の向上と人手不足の解消を同時に進めるのであれば、倉庫のシステム化や、自動倉庫運用ノウハウを持った物流専門企業への相談がおすすめです。

プラス ロジスティクは、物流専門業者としてのノウハウとネットワークを活用し、それぞれのお客さまに最適な物流設計をオーダーメイドでご提案しています。どのようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。